2022/1/18【住職ブログ】宗教学と仏教の能動的な応答を。

私が幸運だった思うことの一つに、オウム以降の宗教学が「伝統宗教の現場」に強く眼差しを当てはじめたことだ。それまで主に新宗教研究が主流だったような印象があるが、この四半世紀、それだけ伝統宗教のフィールドが拡がったということか。個人的には救われた経験が多い。

この25年は、ちょうど應典院がスタート(97年)した以後の軌跡と重なる。「葬式をしない寺」最初の10年、外からの批判や懐疑を山ほどもらったが、40代の自分は立ち向かうだけの識見も言葉も持ち合わせなかった。その孤立感を埋めるように、宗教学、特に宗教社会学の本を読み漁っては、現在地を見通そうともがいてきた自覚がある。

オウムから無縁社会、そして3.11と社会の変動に呼応して宗教学も推移していく。研究者自身のアウトリーチも多彩になっていった。数々の著作や発言に学び、刺激と啓発を受けて勝手に自分を鼓舞していたようなところがある。救われたというのはそういう意味だ。中でも、島薗進先生の著作「スピリチュアリティの興隆〜新霊性文化とその周辺」(07年)に出会った衝撃は忘れがたい。

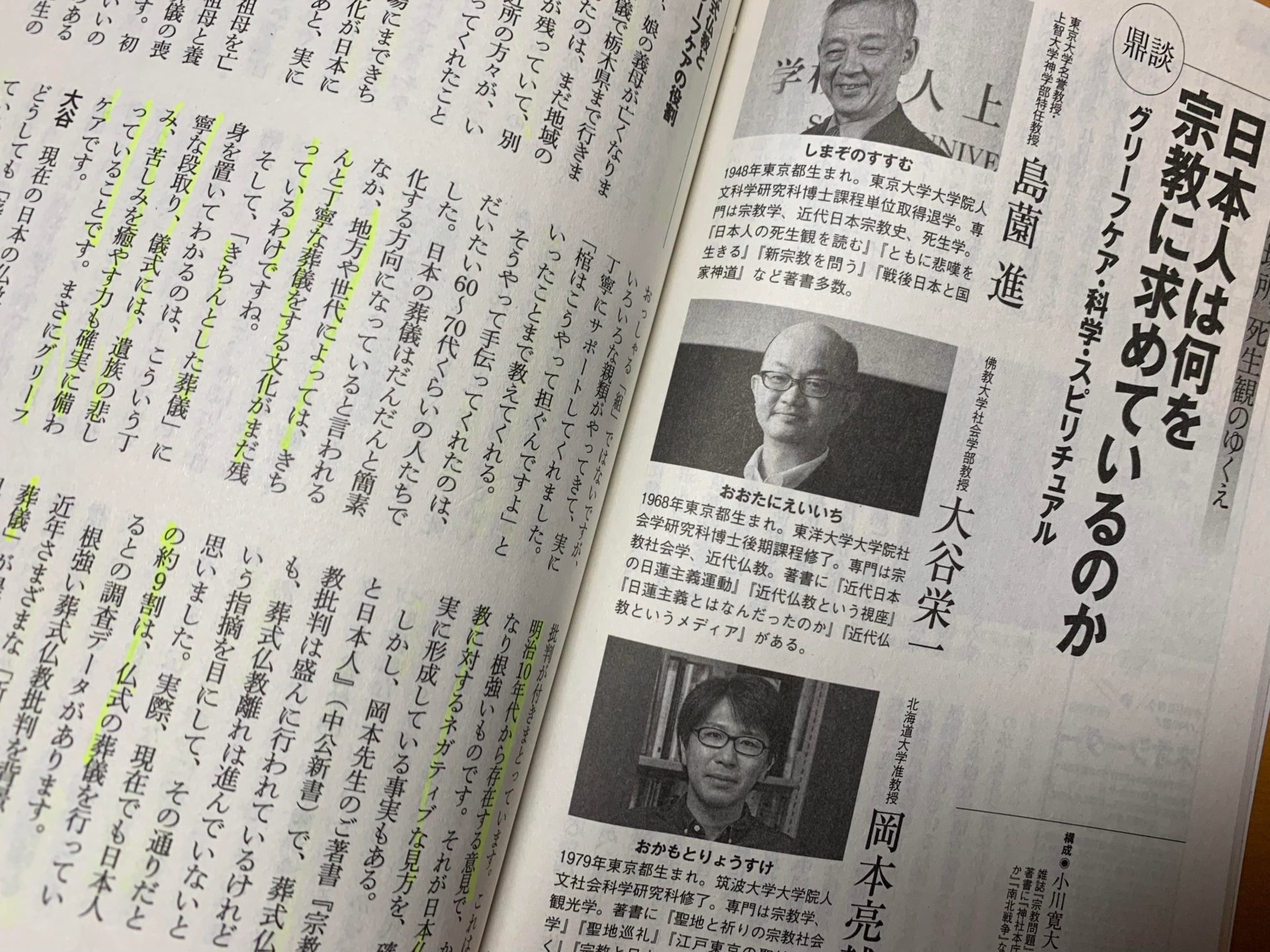

今月の「中央公論」に、その島薗先生と大谷栄一先生、岡本亮輔先生による鼎談記事が載っている。

小見出しだけ並べると「葬式仏教とグリーフケアの役割」「伝統仏教とスピリチュアルの狭間で」「宗教と科学をめぐって」「オウム事件と宗教学」「宗教の実体と機能」という風に、現代における宗教の課題が俯瞰できる。宗教専門紙などでは目にするテーマだが、こういう総合雑誌で読むと異なる感興がある。特にポストオウム世代の岡本さんの発言が刺激的で、「死後の世界について語る宗教的な言葉がどれほど説得力を持ちうるのか」とか「宗教が組織である必然性をあまり理解できない」などズバリ直言している。これにどう答えるのか。

また、「宗教の肯定的な面」を取り上げつつ、それが組織の「所属」を超えた「第3極」を生み出し、やがて「宗教の機能的定義」を書き換えていくという指摘も実に興味深かった。僭越かもしれないが、自分の意識とシンクロしている。

鼎談において、詰まるところ3者とも伝統的宗教の可能性に帰趨していくのだが、それをありがたく感じるとともに、教団プロパーの安住や思考停止に陥らないよう留意したい。「宗教と世俗領域の複雑な関係を捉えることが、宗教学にとってのポイント」(大谷)ならば、現場からも公共世界における新たなポジショニングの試みを重ねていくべきだろう。宗教学と現場が能動的な応答関係を切り結んでこそ、現代の宗教の実像が見えてくるのだと思う。