トップページ > 記事一覧 > 2025/9/30【住職ブログ】リサーチプロジェクトという結像。終わりのケア展へ。

リサーチプロジェクト、といわれても最初はピンと来なかった。應典院には昔から、研究者や博士課程の人たちの出入りや参加は少なくなかったが、それは「研究対象」としてのフィールドであって、應典院が研究主体になることは(山口洋典・元主幹の研究の財産は別にして)ほとんどなかった。

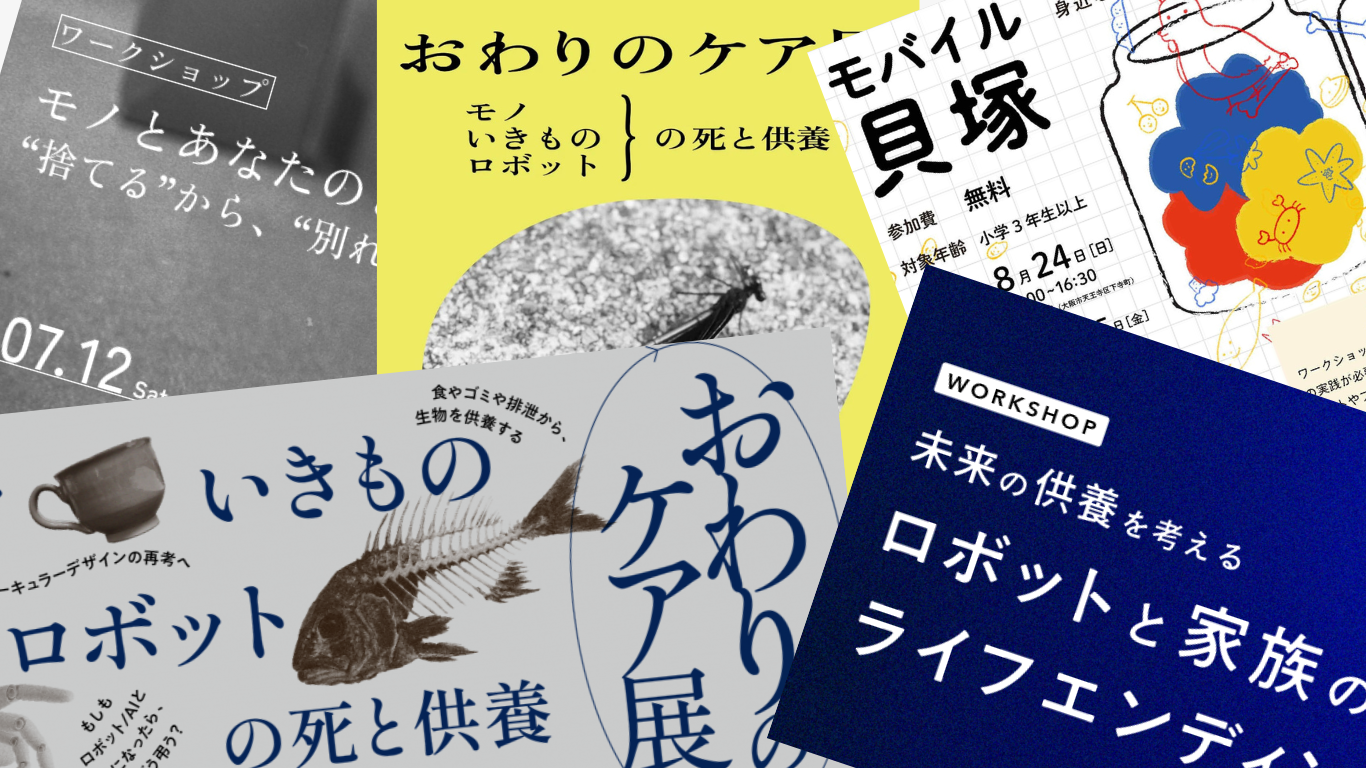

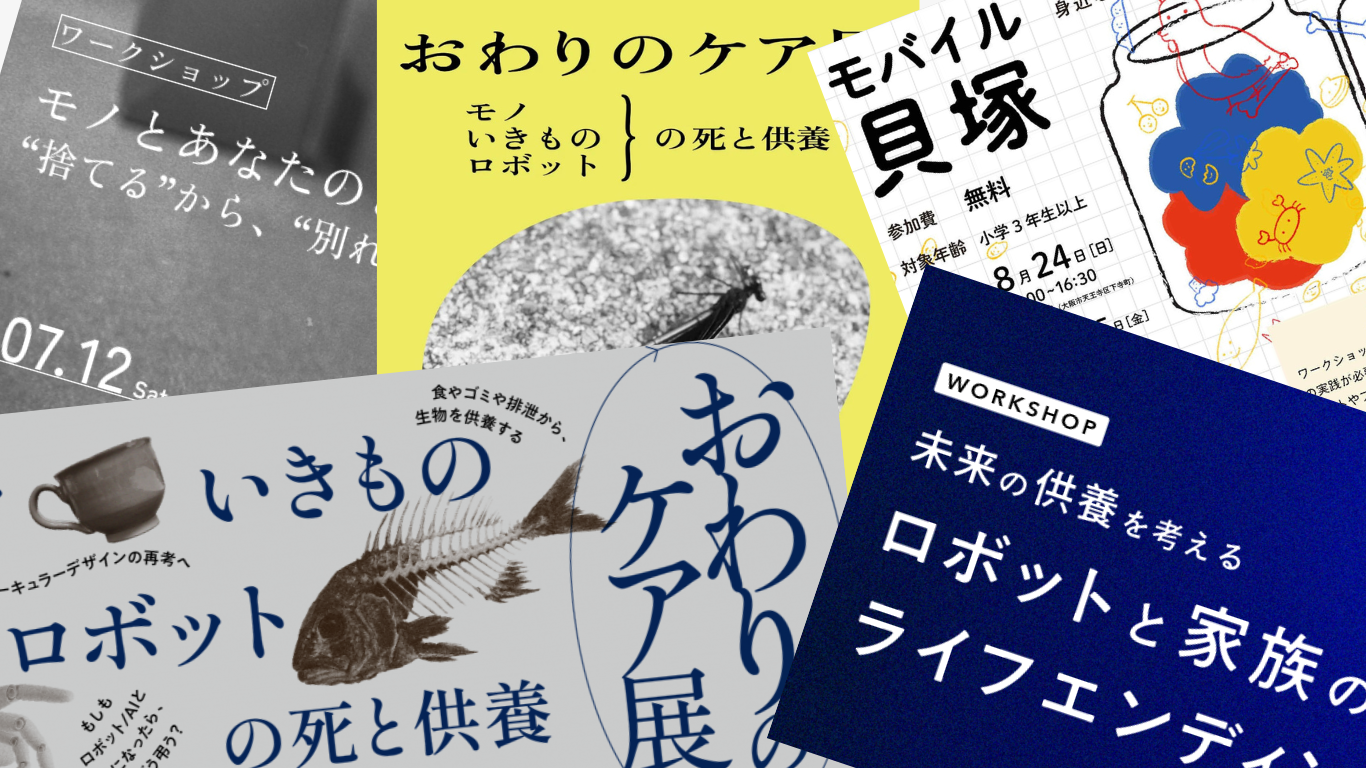

去年から始まったあそびの精舎は、今年度から3年がかりのリサーチプロジェクトがスタートしたが、その中間発表が「終わりのケア展」(11/8〜11/16)である。内容はおいおい伝えていくが、私が昂るのは、一末寺が、こうして学問の隣接領域に正面から試みる(あまり他に例を見ない)アプローチについて、である。

リサーチプロジェクトは、アカデミックな世界に限定されるものではない。企業でいえば、人材マネジメントの分野で、あるいは都市政策から地域の特産物開発など使用されているワードだが、共通しているのはなんらかの課題が設定され、それを開発・解決していくための実験的試みという点だろう。今回の私たちが取り上げるのは、「供養」である。

供養は、お寺の現場からは最も日常的かつその存立基盤でもあるのだが、別の言い方をすれば、使い古されてしまい、言葉にインパクトは感じにくい。供養がどれほどアクチュアルで、問題解決性を含んでいるか、あまり考えたことはないのではないか。

今回は、供養の視点をズラし、敢えて人間にとどまらず、身近なモノやいきもの(あらゆる生類)、さらにAI/ロボットの死と供養の未来を取り上げている。古来の供養の文化に目を向けつつ、その言葉の「周縁をなぞりながら、現代における多種(モノ・いきもの・死者)との関係を編み直す試みから立ち上がったアーカイブ」である。喪失とは、人間だけではない。人形にも、動物にも、またロボットにもあり得る。そこへ供養という手法がどのような応答ができるのか、野心的な企てでもある。

同時に個人として痛感するのは、このリサーチプロジェクトは、発熱したまま素通りしがちな数々のイベントの群像を、リサーチいう磁場のもとに再編して、結像化させる試みでもあるという点だ。そのことは、27年間、應典院をやりながら、その意味を問うてきた私にとって貴重な「再発見」ともいえる。

企画は、「あそびの精舎」を協働するディープケアラボの面々。9日間の展示期間中、初日は中島岳志さんが来山、最終日には法政大のソン・ヨンアさんや、地域創生Coデザイン研究所木村篤信さんがやってくる。しかもこの日は、「カフェフィロ20周年の集い〜「社会の中で生きる哲学」の現在地〜 』が同時開催だ。

私は、どこまで応えられるか揺らぎもあるのだが、供養の(仏教の)原点で、立ち合う覚悟である。