2025/10/10 死者へのケアとしての供養から、二者関係を超えて。—應典院・秋田住職にきく仏教と供養。

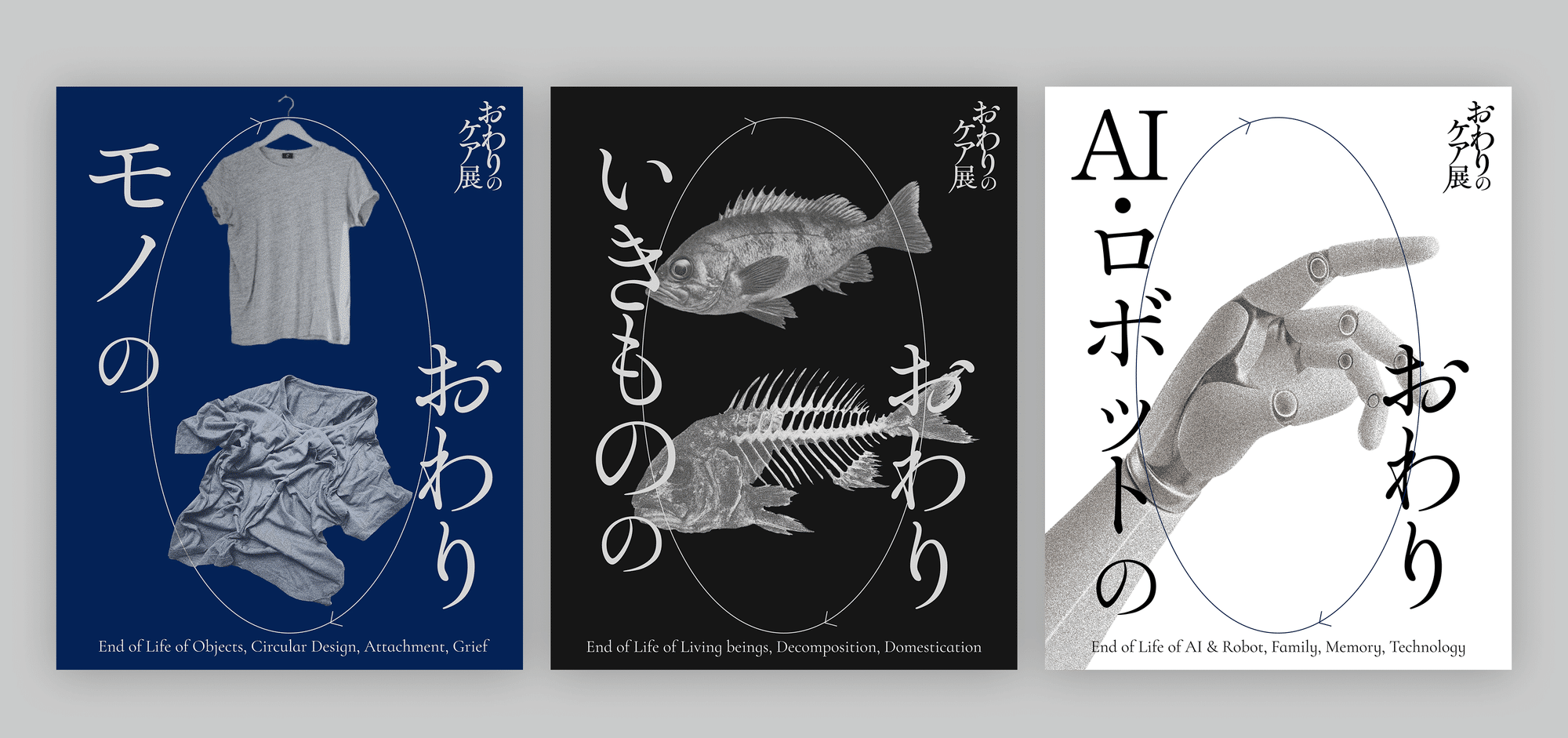

2025年11月8日(土)- 2025年11月16日(日)に大阪・應典院にて『おわりのケア展—モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養—』を開催します。

▲『おわりのケア展—モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養—』peatix詳細ページ

それに伴い浄土宗・應典院の秋田住職にお話を聞きました。仏教における供養の原義から、日本社会で独自に育ってきた先祖供養、そして制度の行方と私たちの実践まで。また供養とともに「回向」というキーワードも。この文章では、仏教における供養とはなにか、そしてその供養がもつ現代的なポテンシャルを浮き彫りにしていくための補助線を引くことができればと思います。

仏とわたしの回路をつなぐ元来の「供養」

秋田住職はまず、原始仏教における供養を、死者のための供養ではなく、「自らと仏をつなぐ修行の一環」として捉えると述べました。

秋田住職「原始仏教でいう供養は修行の一環で、仏や菩薩への尊崇を行為として表すことです。お供えや布施、法話、瞑想など…仏‐わたしの回路をつくる実践全般を指します」

つまり、いわゆる死者供養から出発するのではなく、仏への篤い信心を前提に、仏と私をつなぐ営みこそが本来の供養だそう。宗教の目的の一つを「聖性の涵養」や「人格の形成」と考えるなら、供養はその結果そのものではなく、菩提心や慈悲心を立ち上げる契機として位置づけられます。

一方で、日本で広く親しまれてきた供養のイメージは明らかに「死者供養」に寄っています。住職の整理によれば、仏教伝来以前から民間の中に死者を悼む実践は存在しており、浄土仏教の広がりとともに「死者も仏である」という理解が社会に根づいたことで、対象は仏から死者へと大きく拡張されました。この流れのなかで、日本仏教は先祖供養を核に固有の発展を遂げていきます。

秋田住職「法然さんや親鸞さんは“葬式をせよ”とは言っていません。問われているのはいかに信心を育むか。葬儀は“弔いたい”という自然な気持ちから始まりますが、そこをどう信心に結ぶかが核心です」

日本仏教の固有性——「先祖供養」がつくる風景と時間

供養は、仏への回路をつくる。

それが元来である一方で秋田住職は、日本仏教の最大の特色が先祖供養にあると強調します。

秋田住職「應典院のようにお墓がひろがる風景が都市の肌理にまで織り込まれている在り方は、たとえば上座部仏教圏のタイでは一般的ではありません。」

▲無数のお墓が広がる。死者からのまなざしを感じる風景。

先祖供養は、個人の感情の内部だけで完結する営みではありません。葬儀や中陰、年回法要、彼岸やお盆といった制度、墓や仏壇といった装置を介して、私的な喪失は共同の出来事へ翻訳されます。形式は面倒に見えるかもしれませんが、規範が用意されているからこそ安心が生まれ、遅れてやって来る感情に着地の場所が与えられます。

その反復のうちに生者は「代々の連なり」に編み込まれ、歴史的な時間への参与の感覚を学んでいきます。器を手放せば時間への参加権までやせてしまう——その逆説を、先祖供養という実践は静かに照らしています。

「不在」へ傾く現代の想像力と、儀礼の必要性

今日の技術やカルチャーの言説はしばしば、死者を「どこにでもいる」と言い換えることで、結果として「どこにもいない」方向へと想像力を傾けています。

死者のデータをアップロードし、AIで再現していく「故人AI」の台頭は大きな影響力をもちうるかもしれません。死者がいつまでもあたかも生者のように存在しつづけることで、「死者が不在」になるからです。同様に、「千の風になって」に象徴されるアニミズム的な死生観は、多くの人の共感も呼ぶ日本的なスピリチュアリティの反映でもあります。

▲今回の『おわりのケア展』では、AIをテーマにしたリサーチと展示も。

一方で、それ自体に問題はないけれど、それが昨今の痕跡を最小化するゼロ葬の潮流からみたときに、手間と費用のかかる儀礼から離脱したいというニーズと合流しているのではないでしょうか。秋田住職は、その流れに対して日本の供養仏教が担ってきた「逆方向」の可能性を示唆します。

秋田住職「テクノロジーは『死者は不在』へ向かいがちです。しかし日本の供養仏教がやってきたのは『死者はいる/ともに生きる』という方向です。儀礼には摩擦があり、面倒でもありますが、生き方を問われる回路を開いてくれるのは、むしろその摩擦なのです。」

儀礼は合理性だけでは測れない時間の足場です。七日、四十九日…という関係をほどくための時間は、即時性と個別最適に慣れた心に、共同の「遅さ」を生み出してくれます。そのためには、必ずしも古い形式をそのまま復元することに固執せず、物語を読み替え、もう一度現代に適したかたちに直すことが、いま必要なのだと思います。

▲今回のリサーチでは、モノを供養する儀式を現代的なワークショップの形式にて実施

供養と回向—ケアから変容、二者関係から全体へ

儀礼を通じて生き方を再考する契機となる。

そんな供養ですが、「回向」という考え方と合わせてみると、より射程が拡張していきます。その違いは何か。供養が特定の対象へ捧げる行為であるのに対して、回向は念仏や善行で得た功徳を他へ振り向ける行為だそう。なぜ回向の視点がいま必要なのかを尋ねると、秋田住職はこう応じます。

秋田住職「亡き人と私という二者関係にとどまらず、そこで生まれた力を私の<外部>へ流す想像力が必要だからです。簡単に言えば、供養は“癒し”、回向は“変容”です。」

読経の結びで唱えられる総回向(普回向)は、その縮図です。場で生じた功徳を、縁ある者へ、さらに縁なき衆生(生きとし生けるもの)にまで及ぼすと誓うことで、悲しみの場所で生まれたエネルギーは私的な慰めに留まらず、徳の分配の循環へと乗ります。秋田住職は、この拡張運動を冗談めかして「メタ供養」と呼びます。

秋田住職「追善回向は、すでに往生を信じつつ、こちら側が念仏を称えて功徳をお返ししていく営みです。総回向偈の心は、功徳の行き先を衆生 (生きとし生けるもの) 全体へひらいていくことにあります。ケアの力を循環させる装置として、回向はとても大切です。」

お通夜の発願文や四弘誓願が示すのも同じ向きです。慰められる側から支える側へ。個の内部に生じた変化が共同の実践へとにじみ出るとき、癒しは変容へと滑り込みます。

★写真⑤

▲昨年、実施した「縁起」を可視化してみるワーク。いま・ここにいる・わたしが、いかにあらゆるものとつながっているのかを実感。

供養から回向へ。ある特定の死者から、衆生へひらかれるとき、自己のあり方の省察と変容の契機となります。これは、浄土宗でいう「還愚 (げんぐ)」の思想につながります。自身のことばかりを考えていた生き方から、死者へ祈る機会を通じて、衆生とともに生きていく。祈りを捧げていく。そんな自己の転回が起こりうるポテンシャルを秘めています。

秋田住職「浄土宗で大切なのは凡夫性(愚者の自覚)です。死者を慰めるにとどまらず、供養を通して自己への問い直しや懐疑、悔悟へ進むことが肝心です。正解のない領域に対しては、仏という絶対他者を仮設し、儀礼という集合行為で支え合う必要があります。個人の変化はすぐに社会を変えませんが、場の実践を重ね、理解と諒解を少しずつ更新していけば、やがて社会も動きます。」

人間だけではない「供養」の地平—死生観の涵養と喪失の予行演習

最後に、本プロジェクトの意義についても、伺ってみました。

本プロジェクトは、人間だけでなく、モノやいきもの、ロボットにまで対象を広げて、別れ方のデザインを試みます。使い切った器物に感謝を言葉にして手放す場を整えることや、食の残滓や貝殻を集めて小さな貝塚に見立てること、介護ロボットや生成モデルに対して一旦の幕引きを宣言する言葉を用意することは、人の死の“代替劇”ではありません。

制度やサービスが先回りし、感情が追いつく前に手続きが終わってしまいがちな現代において、もっと手前の段階で「終わり」を扱う技術を養う喪失の予行演習です。日常のスケールで終わりのかたちをつくり、謝意や後ろめたさや未練の入り混じった感情を安全に扱える器を用意することは、死生観という筋肉にゆっくりと負荷をかけます。悲しみを軽くする小技ではなく、「問いに耐える」ための基礎体力を社会で養う学びなのです。秋田住職も、この点を次のように後押しします。

秋田住職「医療や情報が前傾化し、喪失を真っ当に感受する前に物事が進んでしまう時代です。だからこそ、人間以外の対象を通じた供養経験は死生観の育成に有効です。お寺としては自己否定的に見えるかもしれませんが、應典院だからこそ担えるトライアルだと思います。」

むすびに

単線的な「悲しみのケア」に閉じず、供養の経験を通じて死者との関係を再構築し、宗教性——スピリチュアリティ——を現在形で編み直すこと。誰にも訪れる死別のリハーサルとして、私たちは生き方の姿勢を学び直します。

供養は私の癒しから始まり、回向によって私たちの変容へ向きを変え、さらにメタ供養として公への配分へと開かれていきます。

應典院の試みは、この三層の循環を地域の文法、すなわちライフコモンズとして根づかせる営みです。「どう弔うか」を問い続けることは、そのまま「どう生きるか」を学び直すことです。私たちはいま、その入口をもう一度つくり直しています。

こうした理念をふまえ、現在11月の展示に向けて絶賛準備中です!仏教、供養、ケア、死生観、生命循環、アート、デザイン、サーキュラーエコノミー、AI、自然共生..多様な角度から切り取れる内容です。ぜひ、大阪・應典院にお越しください。

あそびの精舎 應典院 note

https://note.com/asobi_outenin/n/n36ebb5cd2022?app_launch=false