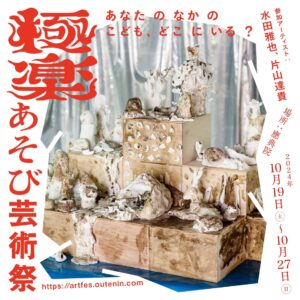

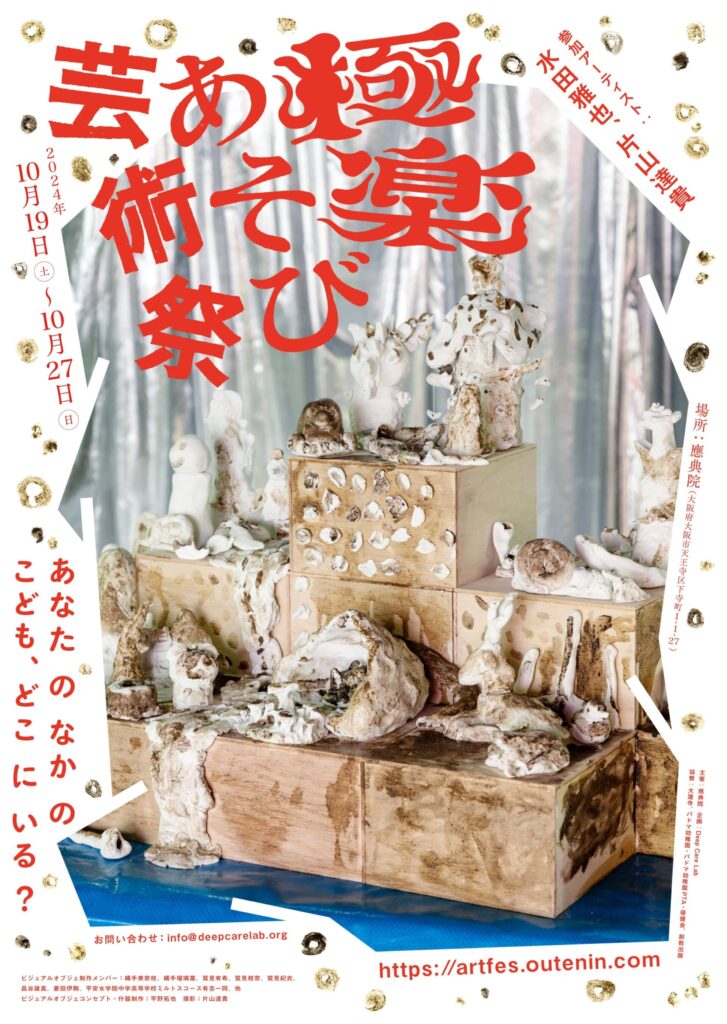

【開催報告③】中嶋悠紀子『極楽あそび芸術祭』内なるこどもを刺激する多彩なプログラム(11月20日)その①

『極楽あそび芸術祭』應典院にて無事閉幕!初年度のテーマは「内なるこども」

「あそびの精舎」構想の企画として、大阪下寺町にあるお寺・應典院を舞台に、パドマ幼稚園と連携し、ちいさな芸術祭『極楽あそび芸術祭』を2024年10月19日〜27日に開催しました。開催報告③として、20日のプログラムの様子をご報告します。

(撮影:澄毅)

公募で集まった市民による多彩なプログラム

極楽あそび芸術祭では、公募で集まった市民のみなさまと共に実行委員会を立ち上げ、企画の立案から運営まで、多様な背景を持つ方々と話し合いを重ね、芸術祭を盛り上げました。特に20日は市民の方による多彩なプログラムが多数開催されました。その様子を数回に分けてお届けします!

黒猫クレマによる演劇公演「あこちゃんのせかい」

観客と俳優がひとつづきのテーブルに着き、close(親密な)空間で物語の上演を行う黒猫クレマさんは、20日、本堂にて「あこちゃんのせかい」という演劇公演を上演されました。

「あこちゃんのせかい」では、母親である「私」が娘の「あこちゃん」に眼差しを向けながら、こども心が失われていく残酷さ、またそれと相反するように、母親自身が封じ込めてきた心の在り様にもがきながら出会いなおしていく姿が描かれました。

劇中では、母親である「私」は、娘の「あこちゃん」が、成長の過程でさまざまなものに触れ、理解が出来るようになっていくことに喜びを感じますが、同時に、世の中に蔓延る不条理や理不尽な出来事が、あこちゃんの生きてきた純粋無垢な世界を破壊してしまうのではないかと苦悩します。

例えば「死ぬ」ことについて。これまでのあこちゃんにとって、死はお話の中の、想像の出来事だったのに、戦争でたくさんの人が飢え、苦しみながら命を落としていっていることや、それが今の時代でも残虐に行われていることを知ってしまうかもしれない。肉体が消失してしまうことの生々しさを肌で感じ取ってしまうかもしれない。リアリティを持った死を獲得していくことについて、母親は様々な想像を巡らせ、葛藤するのです。

この芸術祭では「内なるこども」をテーマに、大人になる過程でいつの間にか失われてしまったこども心を思い出したり、取り戻したりするような試みが様々な展示やワークショップを通じて行われましたが、「あこちゃんのせかい」では、娘の心について想いを巡らせる中で、自身の心の蓋を開いていく過程が丁寧に描かれました。

また、上演後は場所を変えて観客と意見交換の場が設けられました。本作の劇作と演出を担当された坂本見花さんは、特に以下のお話が印象的だったとお話されていました。

・タイトルやイラストから可愛いお話だと想像していたのに、「し(死)」という言葉が出てきてドキッとした。なぜだか涙が出てきた。

・「せかいとであいなおす」という言葉が印象に残った。子育て以外に「世界と出会いなおす」方法があるのだろうかと考えている。

この他にも、こどものころ、はじめて「『し(死)』と出会った話」や「自分の子どもが『し(死)』と出会ったときの話」をエピソードを交えて語ってくださるお客様も何人もいらっしゃいました。トークタイムを経て、上演だけでも不足はないけれども、「体験を語り、聴きあう」ことをより強く求める作品なのではないかと、作り手側にも多くの気づきがあったそうです。

かつて、應典院の本堂では多数の劇団による公演が行われました。舞台側から客席に向けて眼差しを向けるご本尊の姿を感じながら上演される演目は、この場所であるからこそ感じられる、命の在り方や魂の呼応が感じられる聖なる時間であり、改めてこの時間がかけがえのないものであると感じさせられました。

中嶋悠紀子(プラズマみかん)+ぬいぐるみ病院による「ぬいぐるみ・おもちゃ喫茶『アイサレイロ』と、「ぬいぐるみ・おもちゃ供養」

コンセプトは家族のような存在であるぬいぐるみと一緒にお茶を飲んだりお話をして、楽しい時間を過ごすことが出来る場所。会場には参加者の飲み物やお茶菓子だけでなく、ぬいぐるみさん専用のドリンクやお菓子が用意されており、ここではひとも、ぬいぐるみも同じように大切に扱われる空間が用意されました。また、ぬいぐるみ病院のドクターやナースのみなさまにもお越し頂き、ぬいぐるみを家族に持つと誰もは一度は直面するお風呂(お洗濯)や怪我の治療の問題などが相談窓口が設けられるだけでなく、プレゼントやくじびきによる抽選会など、お楽しみやホスピタリティに溢れた時間となりました。

この日のために、府外からはるばるやって来られた方も多く、中にはたくさんのぬいぐるみさんたちを連れて来られる方もいらっしゃいました。老若男女問わず、多くの方が高い熱量を持って参加され、時には待ち時間も発生するなど、会場は最後まで大盛況の賑わいでした。

ぬいぐるみとの関係の築き方は人によって様々ですが、大きく分けると、自分自身がぬいぐるみの人格としてお話される方、ぬいぐるみを別人格として扱い、話しかけられる方、それらの両方を行き来される方がいらっしゃったように思います。不思議なもので、ぬいぐるみを抱えた瞬間から、自然のぬいぐるみの声になり、身体の使い方を変える。いのちなきものに対して微笑みかけたりする。出会った人のぬいぐるみに対しても、その関係性をそのままに交わっていき、楽しい時間を過ごすことが出来る―それはまるで、子どもの頃にぬいぐるみを相手に遊んだおままごとのような、人形あそびのような時間が再現されているようにも思えるのですが、ぬいぐるみひとつで、そのような時間にスイッチ出来てしまうのは、やはりそれまでに、ぬいぐるみと自分の間に、特別な時間が流れてきたからなのかもしれません。(秋田住職はそれを「物語」と表現されていました。)

喫茶の後には、秋田住職による、お別れするぬいぐるみの供養と健康祈願が行われました。秋田住職によると、万物は無常である(同じものが同じように永遠にあり続けることはない)ことから、健康を祈願するということは多く無いとのことでしたが、「無常であることを分かった上で、それでも今一緒にいられるこの時を大切にしたい。いつまでも元気でいてね」という気持ちを持って参加されたと、ある方は仰っていました。

秋田住職にぬいぐるみのお名前を一人一人読み上げて頂き、南無阿弥陀仏を唱え、ご焼香をあげる。仏教の儀式の中でぬいぐるみたちに心を寄せるこの時間は、少し可笑しくもあり、愛しさも感じられる時間でした。

最後のお説法では「お布施」の話がありました。「自分とぬいぐるみの関係は、双方だけの関係でなく、周囲によって支えられているということ。そのことに感謝をすること。その中で存在出来るぬいぐるみたちは、幸せですね。」と。これまで人に知られることなく、ひっそりとぬいぐるみとの関係を築いてきた人たちにとっては、この言葉がとても嬉しく、表情が明るくなったのが印象的でした。

お寺だからこそ実現出来る、またとない仏教体験になっていたように思えます。

『極楽あそび芸術祭』特設サイトでは今回のプログラム概要が見られます。