2025/3/28 「おてら終活カフェ/お坊さんに聴く」2024年度ふりかえり(後半)

「おてら終活カフェ/お坊さんに聴く」2024年度のふりかえりの後半記事です。

前半はこちらをご覧ください → https://www.outenin.com/article/article-19657/

後半も、素晴らしいゲストのみなさま、そして大蓮寺の住職と前住職にもご登場いただきました。

■11月『お坊さんに聴く~ 終活って必要!?~託せる人いますか?~』/河野清麿(浄土真宗(単立)遍満寺 住職)

いつもとお部屋のしつらえを変えて、まるで紙芝居を見るかのように、河野さんの明るく勢いたっぷりのお話を、写真や言葉の書かれた用紙をお見せしながらお聞きする会となりました。冒頭、参加者のみなさんから、どんなことを聞きたくて来られたのかを聞き取り、応答しながら進めていかれました。河野さんは大学卒業後、映画関係のお仕事をされて應典院の秋田住職とも長いお付き合いのある方でありますが、先代住職の病と老いを機にお寺を継ぐことを決心し、グリーフケアなどを学びながら、現在は門信徒さんと気負わず等身大でお話することを大切にしながら月参りやご法事を行っておられます。さらに「お坊さんがする葬儀」として、葬儀社を仲介させず、ご自身が中心となって行うお葬儀の在り方を実践されています。終活という言葉がいまや当然のように根付いていますが、最も大切なのは「誰に託すか」ということ。そしてどんな生き方死に方を望むか、その精神的な要素は、やはり死生観の涵養が大切です。仏教やお寺の存在意義はそこにこそあると言えるのかもしれません。

■12月特別編『年忘れ別時念仏会』/秋田光軌(大蓮寺住職)

毎年恒例になっています年忘れ別時念仏会。全員で木魚を叩き、ともに念仏を唱えつづけるなかで、一年の感謝も懺悔もご本尊にお任せするという会です。当日は、終活カフェにお馴染みの方だけでなく、大蓮寺永代供養墓の会員の方にも集っていただくことができました。日常勤行の半ばに約15分間ほどお念仏を続けましたが、なかなかに腕も喉も疲れてくるのですが、終わった後はみなさん晴れ晴れとしたお顔でした。今年一年の感謝をささげ、終わった後は広間で茶話会を行い、年末年始の抱負などを語り合いました。

■1月『死生観を考えるひととき』/秋田光彦(大蓮寺老僧・應典院住職)

冒頭に「死生観光トランプ」(https://wakazo-deathcafe.com/shiseikanko-trump/)で遊び、世界各国のさまざまな弔いについて目を配りました。休憩をはさみ、秋田老僧のトークを行いました。「死生観というと文化によって驚くほどのギャップがあるものですが、形式が違うから弔う気持ちも違うと決めつけことはできず、日本のお墓やお葬式もどれが正解かは決められません。ただし現代は、あまりにも死を自分のものだけ(1人称)、または自分とあなただけ(たとえば近い家族だけ・2人称)に留めておくことが広がっていて、それでは、亡くなった方と近しい関係だった方々、死するまで見届けた医療福祉関係の方々や、私のような僧侶はどのように弔えばいいのでしょうか。今一度、1人称と2人称と、関係のない3人称、そしてその間にある2.5人称という死(柳田国男・説)を考え、そこに押し上げていくことが大切な視点ではないか」とお話されました。死生観は簡単に自覚し話せるものではありませんが、「終活」をキーワードにして、このように集まり、生死を考える時間は貴重です。参加者からも、ご自身の体験やお考えをお話いただきました。なかには入院手術を経験された方が、いかにいまを大切に生きるかを思い知らされたとお話くださいました。

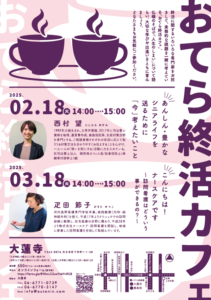

■2月『あんしん・豊かなシニアライフを送るために「今」考えたいこと』/西村望(杠司法書士法人)

昭和58年に創建され、いま関西関東に5拠点をもつ老舗法人より、フレッシュな司法書士・西村さんがお越しくださいました。後見センターを併せ持つ法人でもあり、介護医療の現場にも、相続の引継ぎ、死後事務など全体にあたって精通しておられます。現在もなお、平均寿命と健康寿命の差である約10年をどのように過ごすかが大切です。相続対策、遺言書、成年後見など、現状の制度を説明頂きながら、ご自身やご家族の状況に応じて準備しておくと良いものを共に考える時間となりました。また、遺産の一部を、ご自身がサポートしたい団体に寄付する方法についてもご説明頂き、老後の生活資金に不安を抱えない範囲で行う方法など、様々な要望に応えることの出来るプランがあるということも知ることが出来ました。誰もが直面する非常に関心の高い話題で、参加者の皆さまも常日頃から情報収集をされている方が多く、熱心に質問が飛び交いました。

■3月『こんにちは!ナースケアです~訪問看護はどういう事ができるの?』/疋田節子(株式会社ナースケア)

タイトルどおり、訪問看護でできる内容や受けるための方法など、実例をご紹介いただきながら、訪問看護のイロハをたっぷりとお話しいただきました。参加者のみなさんも状況は違いますが、それぞれに抱えておられるものがあり、終始、質問や意見が飛び交いました。一つ一つに丁寧に向き合い、お答えする疋田さんの姿勢が印象的でした。内容としては特に、介護保険と医療保険の違いや仕組み、金額について理解が進みました。昨今の高齢者施設は全体的に高額になっており、金銭的にも精神的にも在宅で訪問看護を取り入れながら、最期まで住み慣れた家で過ごすことのポジティブな面が感じられました。また、看護介護は人と人の関わりですから、相性があるということを認識して、必要なことははっきり伝えながら進めていくことも大切です。高額医療制度が今後どうなるかは分かりませんが、現状を再確認しながら、自分のこと家族のことを考えていくことができた時間でした。ナースケアの訪問看護ステーションは、應典院のなかにも「さっとさんが應典院」としてサテライトステーションがございますので、なにかございましたらお気軽にお問い合わせください。