2025/4/1【語りのアーカイブ】應典院の魅力を語るシリーズ①陸奥賢さんインタビュー(後編)

應典院のWEBサイトは現在、事業やイベントの告知のみならず、過去事業の開催報告などのアーカイブ、あそびの精舎としての取り組みや狙いを仏教の教えと共に伝えていくことを主な目的としています。情報の提供だけでなく、読み物としても充実したサイトになっていくことを目指して、この度、新たにインタビュー記事の連載を始めることにしました。應典院に縁のある方々から、これまでの應典院との関わりや、場所としての魅力や可能性について語って頂きます。

第1弾は、これまでに應典院で様々な企画を実践され、應典院を長らく外側から見つめて来られた陸奥賢さんにお話を伺いました!今回は最終回(後編)です。

インタビュアー/中嶋悠紀子

陸奥 賢(むつ さとし)

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。1978年大阪・住吉生まれ、堺育ち。最終学歴は中卒。15歳から30歳まではフリーター、放送作家&リサーチャー、ライター&エディター、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の大阪ガイドなどを経験。2007年に地元・堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞(主催・堺商工会議所)。2008年10月から2013年1月まで「大阪あそ歩」(2012年、観光庁長官表彰受賞)プロデューサー。2011年から「大阪七墓巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新聞」(読売教育賞最優秀賞受賞)「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」「演劇シチュエーションカード 劇札」「歌垣風呂」(京都文化ベンチャーコンペティション企業賞受賞)「死生観光トランプ」などの一連のコモンズ・デザイン・プロジェクトを企画・立案・主宰している。大阪まち歩き大学学長。著書に『まわしよみ新聞をつくろう!』(創元社)。2024年4月から日本初のコミュニティ・サイクル・ツーリズム「いわき時空散走」のプロデューサーに就任。

▲前回までの記事はこちらよりお読み頂けます。

下町との境界線上にある應典院は、混乱を受け入れる場として在り続ける。

―陸奥さんには長らく應典院の企画に携わって頂きましたが、改めて場の魅力について教えてください。

ここは「下寺町」(したでらまち)なんですよね。上町台地はお寺が無数に集まって、純度の高い宗教的な空間ですが、下寺町は「下町と寺町」が隣接していて、一番世俗が近いところに位置しています。近くにラブホテルや風俗店もありますしね(笑)。上町と下町との境界線上にあって、宗教的でありながらも世俗的なもの、社会的なものが入り交ざっています。だから、ある意味、應典院は俗っぽいことがやれるというか(笑)実際、應典院こそは「宗教の社会貢献」を具現化してきたパイオニア中のパイオニア的存在でしょう。秋田住職が應典院を始めた頃は、お坊さんがやれ演劇だ!映画だ!音楽だ!なんて言うと「お寺でアートとは何事か!」と叩かれまくったりもしたそうなんですが、今となっては多くのお寺が、そうした表現やアートを取り入れていますし、全く珍しいことではなくなりました。應典院がやってきたことが日本仏教界全般にコモンズ化、共有財産化されていったんでしょうね。でもそれは立地が生んだことでもあるんです。宗教と社会、聖と俗が入り混じる場所にあり、その混淆の実践を親寺の大蓮寺では江戸時代からずっとやってきたんです。記録によると、すでに江戸時代から大蓮寺は観光もイベントも教育も生涯福祉も演劇もテンコ盛りやっています。ある種、イベント寺院の先駆けなんですよ。ここ数十年、一朝一夕で始めたことではなくて、400年、やっている。それを忘れちゃいけないんです。400年前の当時も当たり前のことではなくて、今日までずっと尖り続けて最先端を走ってきた。それが大蓮寺と應典院です。また浄土宗は愚者や弱者、抑圧されている人と共にある宗教といいますが、大蓮寺は昔から炊き出しなどの救済事業を行っていたという記録も残っています。そういう人たちの救済の場で在り続けるというのは徹底されていますね。

空間としては、コンクリートの無機質な造りですが、無機質ということは、色がないということで。時代に合わせて何にでも変わっていけるということだと思います。常に社会実験が出来るという魅力がありますね。ただ実験場ということは、混乱し続けるということでもあり、混乱するというのは当事者として右往左往するということでもあります。答えじゃなくて、常に問いがあるということ。ずっと混乱に巻き込まれるということですから、そりゃ大変ですよ。でも、この場所を、そういうものとして受け入れて、混乱している自分を常に俯瞰して見ることが出来ると面白いです。実験を実験たらしめているのは観察なんですよ。観察をしないと実験にならない。社会実験は社会観察でもあります。大蓮寺、應典院には常に阿弥陀さまがいて、それが観察してくれていると思ったりもしてます。だから思う存分、人間は混乱していいのではないかと(笑)

ラーメン寺と鐘筋で、分断された人々を繋ぐ。

―今後、應典院に期待することや、陸奥さんが應典院とやってみたいことなどはありますでしょうか?

ズバリ「ラーメン寺」です!(笑)一時期、カリー寺が注目されたりしましたけど、浄土宗を開宗された法然上人が夢の中で出会ったのが善導(ぜんどう)さん。この方は中国浄土教の高僧で、この方との夢告なんかもあって法然上人は浄土宗を開宗しますから。そして中国といえばラーメン。大阪もインスタントラーメン、カップヌードル発祥の地ですから(笑)。善導さんと法然さんの掛け軸を掛け、そこにインスタントラーメン、カップヌードルを持ち寄って、みんなで食べながら四方山話をするとかやりたいですねぇ。僕はお湯を沸かすだけ!(笑)これは是非とも実現させたいです。

あと、巷でたまに見かける坊主バーですが、あれは住職が来た人の悩みを聞くというものが主ですが、これからはむしろ住職の方から悩みを打ち明けていく方がいいと思っています。そもそも、法然上人も、お説法で人々の悩みを解決するという人ではなかったですから。ともに悩み、傷つき、苦しみ、生きていこうとした方でしたから。お寺もお坊さんも胸の内を見せていく。開いていくというようなことを、もっとやっても良いと思っています。お坊さんが悩み相談にのるのではなくて、お坊さんからお悩み相談をされる「逆・坊主バー」ですね(笑)

また、もし大蓮寺、應典院が、今後、何か開かれた場を作っていく、ということであれば、キーワードになってくるのは「釣鐘筋」だと思います。大きな寺院には参道、つまり山門に繋がる道があって参詣者はそこを通ってやってくるんですが、いま大蓮寺や應典院も含め、近隣のお寺には参道がないんですよ。でも昔はあったんです。大蓮寺は「釣鐘筋」が参道となっていました。

釣鐘筋は「鐘筋」とも言って、大蓮寺向かいの高津小学校の北側の、黒門市場方面から繋がっている東西の筋道のことです。江戸時代、大蓮寺と言えば、大釣鐘の寺と言われるほど有名で、ミナミ、千日前方面から参詣者はこの鐘筋を通ってやってきました。でも今はそれがなくなってしまって…。應典院の前の松屋町筋を大拡張したことや、また道路を境に小学校側が中央区、大蓮寺や應典院側が天王寺区として区分けされて残念なことに釣鐘筋が分断されてしまいました。区が変わると行政の管轄も別々になりますから、一緒に何かやろうとしてもなかなか出来ません。地域のお祭りや防災訓練なんかも別々です。近隣の人たちと繋がりを持てたらいいけど、道路を挟んで向こう側とこちら側でバラバラなんです。でも應典院がこの先、何か地域と共にやっていくとしたら釣鐘筋を復活させることは必須だろうと思ってます。釣鐘筋は千日前や黒門市場に繋がりますから。そこにいる人たちを巻き込むような取り組みが出来れば、地域との繋がりを深める一手になるんじゃないでしょうか。是非そういう取り組みを期待したいですね。この辺りの近隣の歴史については、僕が2022年に書いた「なにわの名刺 大蓮寺ものがたり」に詳しくありますので、是非そちらも読んでください!(笑)

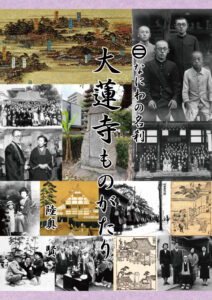

◎大蓮寺ものがたり

2023年秋、秋田光軌師が大蓮寺第30世住職に就任したのを受けて、前住職の秋田光彦の提案で発行。大蓮寺にまつわる伝説や伝承、事績、人物、エピソードを小冊子に纏めた。「大蓮寺の伝説」「近世の大蓮寺」「近代の大蓮寺」の3編から成る。著者は陸奥賢。

「大蓮寺ものがたり」は、大蓮寺WEBサイトで読むことが出来ます。

https://www.dairenji.com/?post_type=informations&p=4891