2025/8/7【住職ブログ】未来の死生観とは? 終活の演劇ワークショップ。

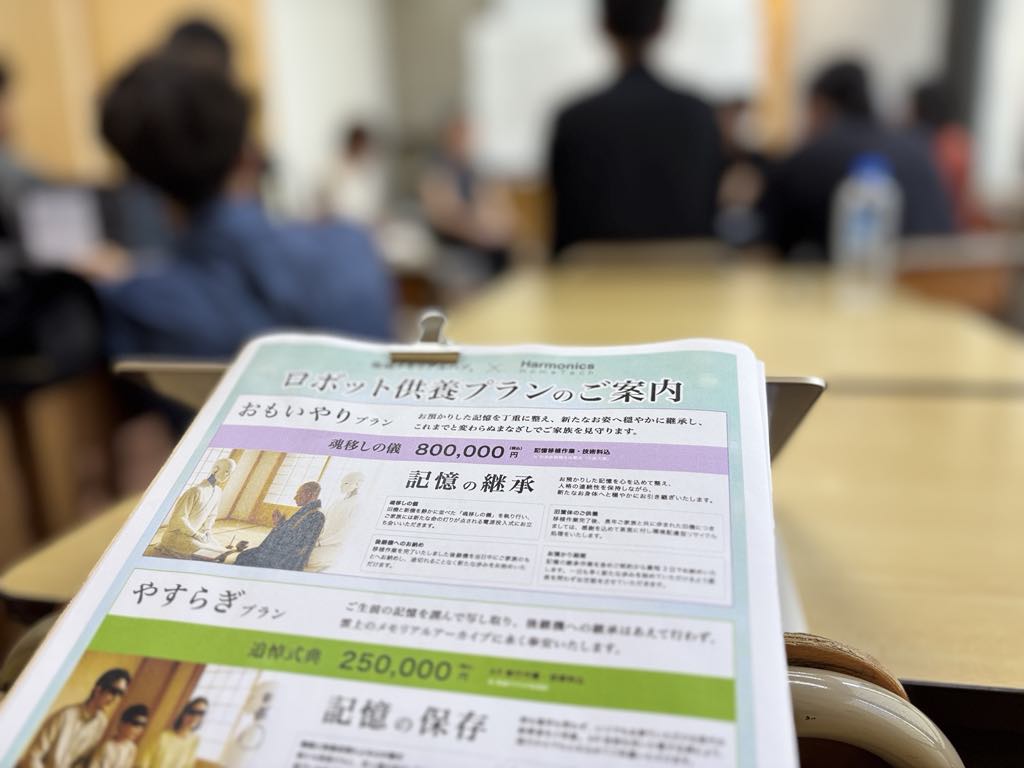

先日、應典院で演劇ワークショップがあった。「未来の供養を考える〜家族のライフエンディング」という、ロボットと人間の家族における“最期”を擬似的に体験するもの。素材となったチラシにもぶっ飛ぶが、集まった若者たちの「没入感」にも驚かされる。古くて新しい演劇ワークショップの可能性を感じた。

私がはじめて演劇W Sに出会ったのは、30代の頃、当時熱心に学んでいたN G O(国際協力)教育の場面においてであった。上演される「芝居」ではなく、他者理解やコミュニケーションをロールプレイを通して身体で学んでいく。20代の頃、小演劇にどっぷりだった私にとって、グローバル学習や地球市民教育のWS体験は目から鱗であった。80年代はその幕開けの季節であったかと思う。

應典院再建後も平田オリザさんや英国の演劇教育者が来山して動きがあったが、「劇場」としての役割が大きくなるにつれ、演劇のための演劇WSが主流となっていく「教育」というレッテルに対する反発も多少はあったかもしれない。夜の應典院は本番以外は、演劇のワークスタジオであった。それはそれでよい時代であったと思う。

2019年、上演のための活動を休止してもう7年となる。「應典院は演劇やめたんですか」「いつ再開するんですか」と問われることもあるのだが、劇場であった本堂は改修工事に手が回らず休館のままである。しかし演劇をやめてしまったわけではない。その後も、いくつかの試行があって、去年あたりからは、アフタースクール事業の開始に伴い、子どものための演劇WSがスタートしている(主査の齋藤佳津子がプロデュースする)。表現力ももちろんだが、子どもの自己肯定感や有用感に演劇は最適である。日本の学校教育では演劇(ドラマ)教育は普及しないので、むしろ放課後活動として最適ではないか。

教育だけではない。ケアやまちづくりの場面においても、他者をどう理解し、自己をどう表現するのか、根源的なコミュニケーションの課題に直面する機会は多い。対話とか協働は大切だが、容易には成り立ちがたいものだろう。お芝居だけが演劇ではない。ソーシャルスキルとして、演劇W Sがもっと注目されていい。

最初の話に戻る。私が見学したW Sは、終末期を迎えた本人と家族と友人、保険会社の営業が、「終活A Iプラン」を巡って対話するというもの。20代から30代の彼らにとって、その経験はフィクションではなく、50年後の自分達の行方とリアルに重なって見える。

もはや私たちの世代はそれに同期することはできないのだが、しかし、伝統や制度、習慣を超えて、未来の死生観はこうして形成されていくものなのかもしれない。