【開催報告】あそびの精舎フォーラム カフェフィロ20周年の集い〜「社会のなかで生きる哲学」の現在地〜

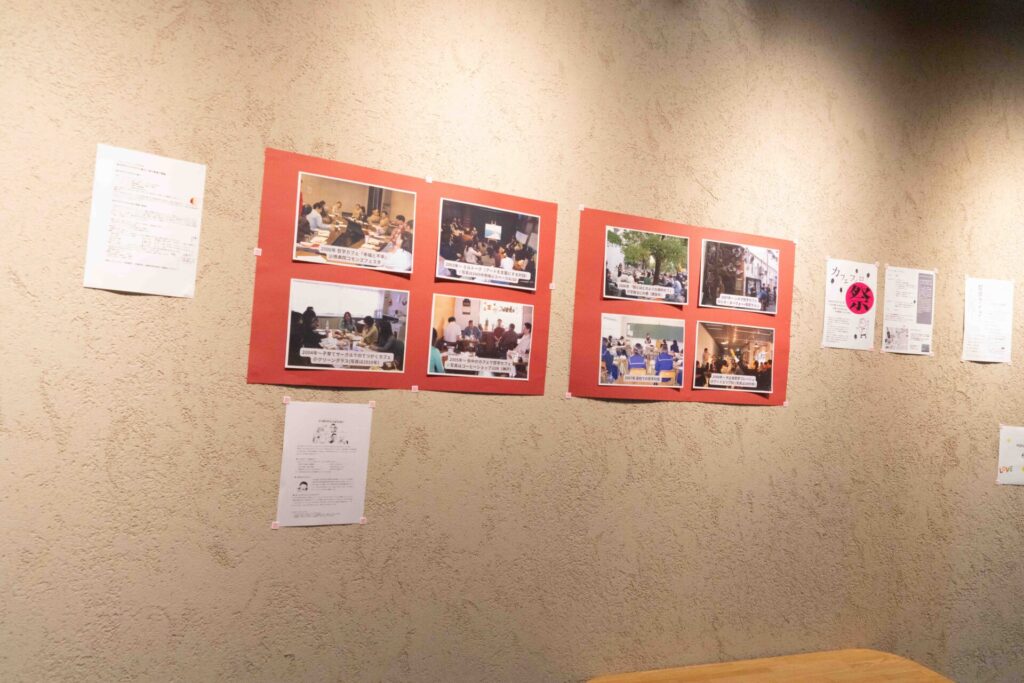

私たちカフェフィロは、「社会のなかで生きる哲学」をスローガンに掲げ、さまざまな現場で哲学的対話を実践するメンバーによって構成される団体です。2005年の設立以降、街なかのカフェや公共空間、学校、医療現場、企業など、多様なフィールドで対話の場をつくり続けてきました。おかげさまで、今年で20周年を迎えることができました。

應典院は、カフェフィロの設立に携わった大阪大学臨床哲学研究室のメンバーが、2000年に初めて哲学カフェを実施した場所でもあります。今回は應典院のご協力のもと、ゆかりあるこの場所で「20周年の集い」を開催する運びとなりました。

当日はシンポジウムと複数の哲学カフェを一日かけて実施。應典院のサポートによりカフェスペースも設けられ、まるでお祭りのようなにぎやかな雰囲気となりました。久しぶりに再会した方々が話に花を咲かせる場面も多く見られました。

以下では、当日の様子をダイジェストでお届けします。

(撮影:多鹿雅人)

シンポジウム:日本の哲学カフェ25年を振り返る

2000年に應典院で哲学カフェが始まってから、今年で四半世紀(!)ということで、今回は日本の哲学カフェの歩みを振り返るシンポジウムを開催しました。登壇者には、ほんまなほさん(大阪大学)、西村高宏さん(大阪大学)、文平光子さん(まちいろドロップス)をお招きし、各年代ごとの状況やそれぞれの実践について語っていただきました。

最初は、2000年代初頭から活動に携わってきたほんまさんのお話です。臨床哲学研究室が欧米の「哲学プラクティス」と出会い、日本で哲学カフェを立ち上げるまでの経緯を紹介していただきました。創成期の実践では「哲学カフェ」という名前を掲げながらも、言葉のやり取りそのものよりも「人と出会う場所」であることが重視されていたというエピソードが印象的でした。当時、「哲学カフェ」という看板自体が怪しまれるような時代背景のなかで、大学の外へ活動を広げていったカフェフィロ設立の歩みは、今聞くからこそ新鮮で貴重なお話でした。

続いて、西村さんからは、2010年代の哲学カフェを語る上で欠かせない事例として、東日本大震災後にせんだいメディアテークで開かれた「てつがくカフェ」の取り組みをご紹介いただきました。震災という出来事に圧倒され、多くの人が言葉を失う、あるいは言葉がどこか「空回りする」ような状況で、西村さんは専門家の言葉ではなく、参加者自身が自らの言葉を見つけるための「場作り」を行っていたと語りました。抽象度を上げることで多様な経験を持つ人どうしが話し合えるプラットフォームとして「哲学」が機能していた点も示唆に富んでいました。

さらに時代が進み、2020年以降はコロナ禍を通じてオンライン化が進み、哲学対話の形も多様化していきます。今回登壇された文平さんは、東京・町田で「まちいろドロップス」として子育て支援と哲学対話を組み合わせた活動を行い、またオープンダイアローグなど他分野の手法も取り入れた実践について紹介してくださいました。ご自身がコロナ禍の子育て中にオンライン哲学対話と出会い、「自分の言葉を失った」状態から回復する場となった経験も語られ、対話の力を改めて感じる時間となりました。

ディスカッションでは、哲学カフェ/哲学対話が広がることへの批判的検討や、「哲学」や「対話」という言葉の意味について、根本的な対話が繰り広げられました。哲学カフェを単なる手法としてではなく、「人と人が出会う場」としてどうつくるかという視点が繰り返し登場していたのがとても印象的でした。

哲学カフェ・リバイバル:「自己決定」「恋愛2025」「幸福と不幸」

シンポジウムの合間には、カフェフィロのメンバーが進行役となり哲学カフェを開催しました。今回扱った「自己決定」「恋愛」「幸福と不幸」は、実は25年前に應典院で開催された哲学カフェと同じテーマです。

メンバーや時代背景は異なりながらも、普遍的な問いをめぐる対話はどの会場も活発で、独特の熱気に包まれていました。当時の進行役だった堀江剛さんが「25年経っても変わらず新鮮で面白い」と語っていたのも印象的です。

★写真

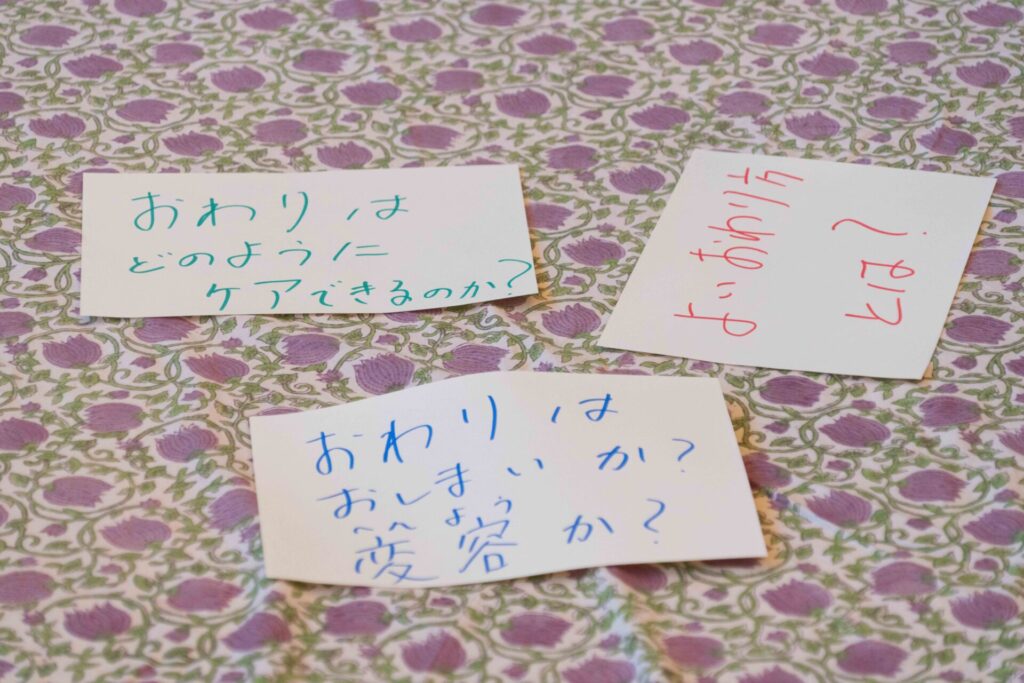

「おわりのケア展」コラボ哲学カフェ

同日に應典院で開催されていた「おわりのケア展 -モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養-」を題材にしたコラボ哲学カフェも実施しました。中岡成文さん、井上太一さんの進行のもと、Deep Care Labのメンバーも加わり、「おわり」から着想された多様なテーマについて語り合いました。

「こどもの哲学」スタイルでの対話を体験

「こどもの哲学(Philosophy for Children)」は全国の学校や教育現場で導入が広がっており、應典院と母体を同じくするパドマ幼稚園でも実践されています。今回は大阪大学の大学院生が進行役となり、絵本を題材にした「こどもの哲学」スタイルの対話を実施しました。普段の哲学カフェとは少し異なる雰囲気を楽しんでいただけたのではないでしょうか。

シンポジウム:「社会のなかで生きる哲学」の現在地を考える

最後のプログラムでは、カフェフィロが掲げる「社会のなかで生きる哲学」の“現在地”を考えるシンポジウムを行いました。

今や日本の哲学対話ムーブメントを牽引する存在であるNPO法人こども哲学・おとな哲学アーダコーダの角田將太郎さんからは、こども向けの対話実践に加えて、企業・行政・文化施設など幅広いフィールドでの取り組みを紹介いただきました。(ここでは詳しく紹介できませんが)どの事例も大変興味深く、哲学対話の需要が多方面に広がっていることを実感しました。

哲学研究者でありビジネスパーソンでもある朱喜哲さん(大阪大学社会技術共創研究センター)からは、企業の倫理的・社会的課題(ELSI)や国の政策といったマクロ領域で哲学の専門知が求められている現状が示されました。ご自身のキャリアの紹介や臨床哲学研究室へのまなざしなど、独自性のあるお話しもとても興味深いものでした。

カフェフィロからは設立メンバーの松川えりさんが登壇し、岡山を拠点に展開する「てつがくやさん」の活動を紹介。「うちの場所でやってほしい」という場所のニーズ、「こういう人たちとやってほしい」という対象のニーズ、 「この問題について話したい」というテーマのニーズに応じて、個人経営の喫茶店から地元のスーパーマーケットと協働した活動、医療者との対話やまちづくり分野での活動、個人の哲学相談まで多岐に渡る活動を展開している様子をご紹介いただきました。

ディスカッションでは、国や企業などマクロなレベルから、個人の悩みといったミクロのレベルまで、哲学へのニーズの広がりがどのようにつながっているかについて議論が深まりました。また、実践の信頼性(オーセンティシティ)をどう確保するか、アカデミックな権威とどう向き合うかといったテーマも取り上げられ、カフェフィロの現在地を考える上で重要な視点が提示されました。

シンポジウムは熱気に包まれたまま幕を閉じましたが、哲学が社会のさまざまなレベルで求められ、多様な形で実を結びつつある現状を実感できる時間となりました。これは「社会のなかで生きる哲学」の考え方がこの20年で細分化し、より解像度高く展開されていることを示していると感じます。現状でのカフェフィロの立ち位置を改めて理解するとても良い機会を頂いた時間でした。

最後に

一日を通して本当に多くの方々にご来場いただき、さまざまなお話ができたことをとても嬉しく思います。20周年という節目に、「社会のなかで生きる哲学」の現在地や、カフェフィロの役割を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。このイベントで得た知見を活かし、カフェフィロは次の展開へと進んでまいります。

最後に、本イベント開催に向けて多方面でご協力いただいた應典院のみなさまに、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

(文:山本和則)