【開催報告】西田 亮太朗 むぬトーク vol.1レポート:動植物の供養と共生——いきものの死から考える死生観

2025年3月26日、大阪・應典院にて「むぬトーク vol.1 『動植物の供養と共生——いきものの死から考える死生観』」を開催しました。

身近な人の死に向き合うとき、多死社会の訪れを感じる知らせを聞いたとき、自分のこれからを想像したとき、思い出の品を手放すとき——日々の暮らしで、私たちは様々な「終わり」に遭遇します。しかし、そこから生まれるもやもやと、じっくり向き合える機会はそう多くありません。人もいきものも文化も、「終わり」と隣り合わせの今。私たちは「終わり=死」から「これからの時代をどう生きるか」を考えることができるのではないか——「むぬトーク」は、そうした「生と死」にまつわる問いを分かち合う場です。

今回は、民俗学者・加藤秀雄さんを迎え、生類(いきもの)供養と現代の暮らしについて考えました。日本では古くから、漁業や養蚕業などの生業に関わる人々が、動植物のいのちと向き合い、その死を供養することで、自らの気持ちと折り合いをつけてきました。一方、現代では巨大なシステムによって、私たちの衣食住が自然やいのちと結びついているという実感は、どこか遠のいています。

そうした中で、いきもの供養の営みは、かつての人々が動植物や自然とどう向き合い、死生観を築いてきたかを学ぶ手がかりとなるはずです。現代の暮らしにおいて供養文化がどのような意味や可能性を持ち得るのか… 加藤さんの知見を伺いながら、参加者一人一人の問いに向き合います。

本記事は、DeepCareLabインターンの西田が、「むぬトーク vol.1 『動植物の供養と共生——いきものの死から考える死生観』」のレポートをお届けします。

はじめに——私たちの「供養しなきゃいけない」という気持ちはどこからやって来るのか?

イベントは、Deep Care Labの川地による「供養の営みと生産・消費の関係」についての問いかけからスタートしました。

川地 いきもの供養というところで、「生業」も一つのキーワードとして挙げられると思います。(古くから)漁業や養蚕業などを営んできた人たちが供養塔を建て供養していた——ここで、いわゆる生産者に近い人たちだけではなく、消費者・生活者たる私たちもどう向き合えるかが大事になってきます。

「消費者・生活者たる私たちがいきもの供養に向き合う」とは、どういうことでしょうか?例えば、食べ物を食べたり衣服を着たり舗装された道路を歩いたり… こうした何気ない日常生活の行為の背景には、常に他の動植物の死が介在しています。しかし、その死を意識することなく、生活が成立してしまっているのも事実です。結果的に、いきもの供養に向き合う必然性が失われています。

川地は、消費や生活の場から覆い隠される死、そして、それに伴う「罪と業の感覚」の喪失に注目します。それを見つめ直すヒントとなる物語として挙げたのが、宮沢賢治による短編童話、『フランドン農学校の豚』です。この物語の世界では、家畜を屠殺する前にその家畜から承諾書を取らなくてはいけないという法律が存在します。つまり、家畜たちは自身が死んで食べられることを受け入れ、自ら調印を押す必要があるのです。人間と主人公である豚、それぞれの視点から「いのちを奪うこと/奪われること」への葛藤が描かれます。

日々の暮らしは様々な死の上に成り立っている一方で、私たちの「罪と業の感覚」はますます失われつつあるという事実——そうした非対称的な関係に疑問が投げかけられました。

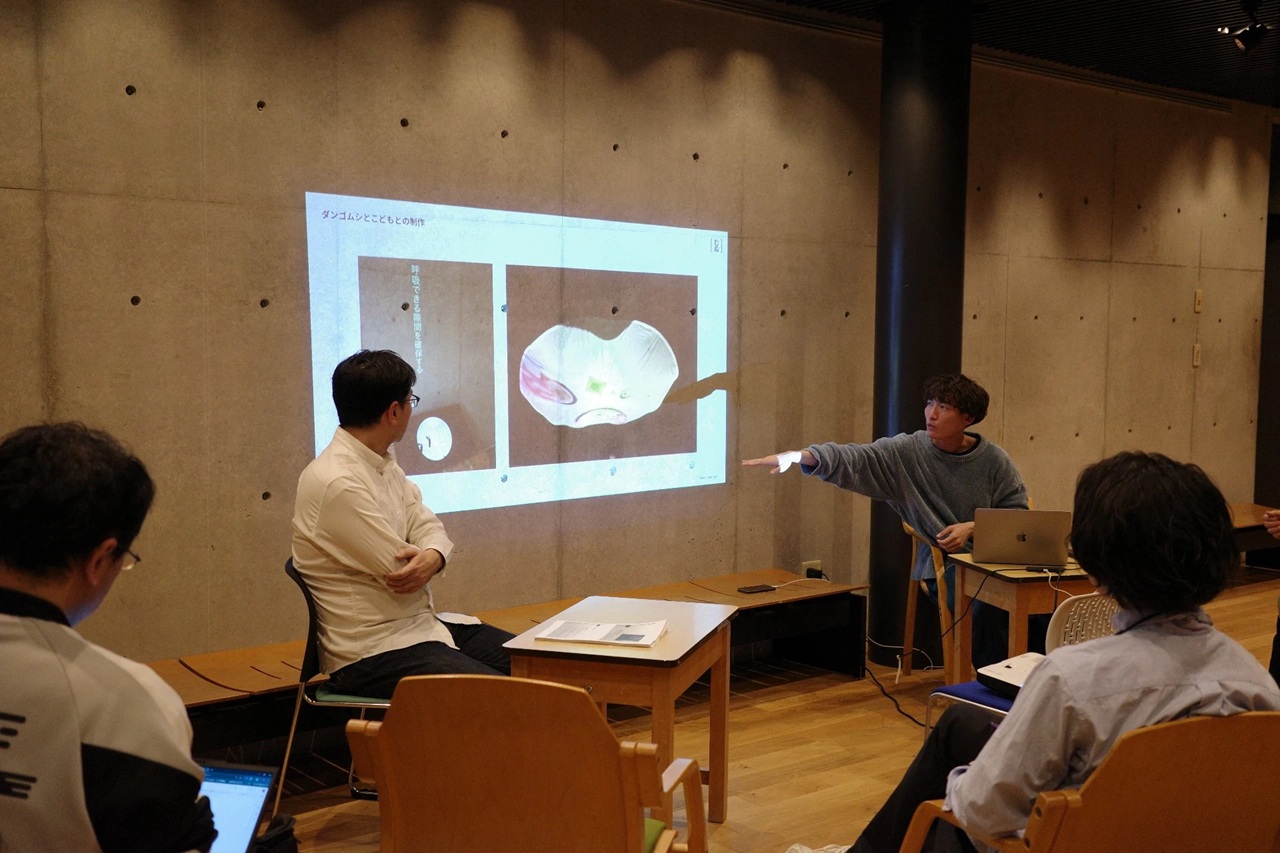

また、川地は自身の中で自然に「供養しなきゃ」という気持ちが湧いた出来事として、昨年應典院にて実施した「極楽あそび芸術祭」での体験を振り返ります。

この芸術祭ではアーティストと協働して100匹以上のダンゴムシと遊べる遊び場を設置しました。また、隣接する幼稚園で園児たちがダンゴムシと遊ぶ様子を記録し、映像として展示しました。この制作の過程で、子どもたちはダンゴムシをペンで塗り潰そうとしたりハサミで切ろうとしたりして——つまり、ダンゴムシを殺して——遊んでいたのです。結果的に、遊び場や幼稚園に持ち込まれた大量のダンゴムシは死に、遺骸として残ることになりました。この出来事を目の当たりにした運営のスタッフの間では、自然と「供養しなきゃね」と言葉が交わされたと言います(参照)。

この「供養しなきゃ」という不思議な感覚はどこからやって来るのでしょうか。そして、何がこの気持ちを引き起こしているのでしょうか。

イベントでは、ゲストの加藤さんの知見を手がかりに、こうした思考や精神の回路について紐解いていきました。

歴史から紐解く人と他種の関係、多元的な供養の精神

加藤さんはこれまで、人間がいきものの「死」と向き合うことについて、民俗学の観点から探ってきました。

人と自然(動植物や生命)との関係は、必ずしも一方的なものではありません。例えば、ある動植物が増えすぎたり、逆に減少したりする現象の背景には、人間の手による環境への働きかけがあります。戦後の国策として、全国の山に大量の杉を植えた結果、今度はそれを間引かざるを得なくなるように、人間が自然に介入し、その介入に対して自然も応答してくる——そうした関係の応酬が、私たちの暮らしの背景にあります。

加藤さんはこうした視点の先に、「人間が生き物の死にどう向き合ってきたのか」という問いを据えます。加藤さんは、この問いの出発点となる考古学的な手がかりとして、ドイツ・ボンで発掘された約14,000年前の出土遺物を紹介します。そこでは、50歳前後の男性と20〜25歳の女性と一緒に、1匹の犬が一緒に埋葬されていました。

この関係はパートナーのようなものだったのか、家族だったのか、あるいは友人に近いものだったのか——この出土遺物は、そうした関係の「質」までは明らかにしていないものの、人が他種と親密な関係を築いてきたことを示す重要なエビデンスとして位置付けられています。

しかし、人と他種の関係は、必ずしも親密さに満ちたものだけではありません。人は他のいきものを使役し、利用し、ときにはその生命をいただくことで、自らの暮らしを成り立たせてきました。加藤さんは人と他種の関係において、「奪う側/奪われる側」という割り当てがあることを無視できないと指摘した上で、そうした関係から生まれる感覚が動植物供養の根源に関わってくると語ります。

例えば、東北地方の漁業や養殖業では、鮭の供養が行われています。鮭は漁獲された後、棒で叩いて殺されることが多く、この行為に伴う罪悪感が供養の背景にあると言います。また、加藤さんが勤務している琵琶湖博物館の近くには、イケチョウガイという貝の供養塔があります。イケチョウガイは琵琶湖の真珠養殖業において、真珠を作る際の母貝として利用され、数回真珠を採取されると生命を落としてしまうのです。

他にも、うなぎ養殖業や、造園業による植物の供養、シロアリ駆除業者による供養など、いきものに対する供養は様々です。近代以降には、競走馬や実験動物、伝書鳩などの軍用動物に対しても供養が行われてきました。こうした供養の文化は、日本独自のものとして海外の研究者からも注目されており、特に生命を持っていないとされる「モノ」に対してまで供養の対象が広がっている点には、強い関心が寄せられているそうです。

こうした供養の対象の変遷を踏まえ、加藤さんは次のような問いを投げかけます——「供養がされやすいもの」と「そうでないもの」があるのではないか。そして、その違いはどこからやって来るのか。

「私」といきものの関係の質を考える——特殊性/単独性/後ろめたさ

加藤さんは、人といきものとの関係の「質」に注目した研究史を辿ることで、供養の背景にあるさまざまな感覚を類型化しながら、私たちに新たな視座を投げかけます。

人といきものの関係を考える上で、民俗学者・髙木大祐は「対象の個性」が深く関わってくると指摘し、多くの研究者に影響を与えてきました。「個性」と一口に言っても様々で、種ごとの個性、場所(生育環境)による個性、個体ごとの個性、あるいはペットのような親密さによって育まれる個性などが挙げられます。加藤さんは、こうした個性の「質」の違いが供養の背景にある生命観に深く関係していると語ります。とりわけ、注目すべきは、「生業の対象としての個性」をどう考えるかという点です。

人類学者・小田亮は、生業の対象としての個性とペットのような親密さによって育まれる個性——それぞれを「特殊性(比較可能なもの)/単独性(比較不可能なもの)」として大別しました。例えば、生育環境による個性は、「この湖に住む魚はこういう特徴があり、あの湖に住む魚はああいう特徴がある」というように、定量的に比較することができる一方で、ペットと私のような関係には、そうした比較が馴染みにくいものがあります。

加藤さんは、こうした「個性」への考え方を供養に当てはめられるのではないかと考えます。例えば、「ペットと私」のように持続的な関係を生まれることで、役割関係を超えた単独性のある関係が培われ、対象の死に対して「供養しなきゃ」という気持ちが芽生えてくる——近年のペット供養は、まさにこうした表れだと言えます。

また、加藤さんはペットだけでなく、生業の対象である動植物とも単独性のある関係が生まれる場合があると語ります。例えば、漁師が頭の良い獲物に対峙し、やっとの思いで対象を仕留めることができたとき、そこには「奪う側/奪われる側」という単純な関係を超えた、特別な結びつきが生まれます。こうした生業の対象の「しぶとさ」は漁師にとっての「引っ掛かり」となり、やがて供養的な営みに結びついてくるのです。

ここまでの議論は、人と他種の関係における単独性がどう供養に関わってくるかというテーマを中心に展開されてきました。しかし、そうではない関係における供養もあります。それが、イケチョウガイのような産業の対象に対する供養です。加藤さんはこうした供養の背景には、「後ろめたさ」と「感謝」という二つの感覚が深く関わっていると指摘します。生命を奪うことへの後ろめたさと、その生命を人にとって有益なものに還元することへの感謝——二つの感覚は相反するようでありながら、実際は分かちがたく結びついているのです。

しかし、消費者・生活者たる私たちは他種による恩恵を受けている一方で、その生命を奪っているという事実を実感せずに暮らしている——加藤さんはそうした非対称的な関係に注目し、イベントの参加者に向けて次のような視点を与えます。

加藤 「生きていたものが次の瞬間に死んでいる」という場に立ち会っているか、そうでないかは大きなポイントになっていると思います。ただ、それに立ち会わなくて済むような仕組みを現代社会は作っている——そこを掘り下げて議論することは動植物供養を考える上で重要になるのではないかと感じています。

「供養しない世界」が崩れたとき——産業社会の副産物として要請されてきた供養

ここからは、加藤さんの知見や問いかけを踏まえて、川地と加藤さん、二人の対話に移ります。

川地は近代以降に供養塔が建ち始めてきたという点に注目し、「技術的な発展による供養の数や対象、質の変遷を考えることで、現代の暮らしにおける供養の意味や可能性を考える手がかりを得られるのではないか」と指摘します。加藤さんはこの指摘に対して、そうした供養塔の増加が逆説的に、供養をしないで済む世界観が産業化する前の世界に存在していたことを示していると語ります。加藤さんは、その事例として東北地方の鮭にまつわる民間信仰を挙げます。

加藤 「例えば、鮭の場合は「エビス様」という神様がいて、鮭をお供え(お返し)しています。神がいて、人間がいて、動植物がいてという三者関係で成り立っていた世界が崩れると、人間が「自分が生命を奪っている」となったときに、供養的営みが要請されるのではないかと 考えられます。」

さらに加藤さんは、近代以降の供養塔の増加には、いきものの「大量死」も深く関わっていると語ります。産業化した社会の中における他種の死は、人間と他種が一対一の関係における死と異なり、人間に対してその数が圧倒的に多かったがゆえに、集合体としてのいきものを弔うための供養塔が要請されてきたと説明します。

川地は産業化に伴う供養の主体の変遷について、「生産者と消費者という区分が出来ていく中で、供養の主体は限定的になってしまったのではないか」という仮説を提示します。これに対して加藤さんはこれに同意しつつ、「個人で獲ったものへの供養が行われていない」という点に注目し、新たな疑問を投げ返します。釣りや狩りなど、「業」ではない営みにおいては、自分で獲ったものを自分で消費するから後ろめたさが生まれず、「供養しなきゃ」という気持ちが湧かない——この疑問に対しては、一見答えが出たように見えましたが、会場にはもやもやが残ります。

自分が消費するためではなく、産業や生業として売りに出すため、過剰な数の生命を奪っていることへの後ろめたさが、そうした「業」に携わる関係者が供養を行う動機となっている一方で、生活者・消費者たる私たちはそうした感覚を覚えずに暮らしている——加藤さんは、そうした非対称的な関係を指摘した上で、その”しわよせ”を解消するために、次のような世界観を期待します。

加藤 「生き死にに、人間が昔のように関わる方がよいだろうと個人的には思っています。いきものを捌いて食べるなどの経験を取り戻さなくてはいけないのではないのか——何かを介在させるのではなく、自分が生命をいただく直接的な関係を取り戻すのが重要ではないのかと。」

多死社会が覆い隠す「潜在的な死」に向き合うためには?

これからの時代には、私たちの社会は二つの方向に分かれていくのかもしれません。一つは、ここまで語られてきたような世界の地続きとしての方向、つまり、他種の死が私たちの暮らしを支えているという実感が日常生活から薄まっていく産業社会です。そして、もう一つは、自給自足的なDIYムーブメントによって拡張された他種の死が身近にある社会です。

川地は、加藤さんの期待する「生命をいただくというときに、何かを介在させるのではなく、直接的な関係を取り戻す」という世界観が、近年のDIYムーブメントとして少しずつ実現していると語ります。例えば、大阪・梅田での都市養蜂や京都市役所前において期間限定で実施されたアーバンファーミング、ヨーロッパにおける自治体スケールでの都市農園などの試みです。こうした事例は、これまでの生業や産業と異なり、さらに個人スケールでもない、新たな「人と他種との関係」を築こうとする動きです。このようなコミュニティでは、単なる生産や消費に留まらず、いきものの生き死にに立ち会う責任や気づきが、共有されていく可能性があります。

二つのそれぞれの社会において、そこでは誰が供養を担い、供養のあり方はどう変化するのでしょうか。

加藤さんは一つ目の道、死が遠ざかる産業社会におけるいきもの供養の可能性を、次のように語ります。

加藤 生き死にみたいなものが都市という空間では見えづらいですよね。滋賀に住んでいると、それをビビッドに感じます。季節が変わり、いきものがいて、それが移ろう生活が身近にある。都市ではそれが希薄です。だからこそ、もやもやしたものがあって、供養的な行為が求められるようになる可能性もあるのではと思います。

他種の生き死にが都市から切り離されていく一方で、そうした「実感のなさ」そのものが、説明のつかないもやもやを呼び起こしている——加藤さんが指摘する歪さに対して、川地も共感を寄せます。

川地は、自身も生活者としてそのもやもやを感じていると語り、現代においてそれを受け止める手立てが身近に見つからないことを指摘します。そのことに気づかされたのは、ある友人との何気ない雑談の中でした。彼は引っ越しの際、ヨギボーを泣きながら捨てたそうです。一見些細な出来事のように思えるこのエピソードも、良く考えてみると、そこにある種の「終わり=死」に伴う痛みが滲んでいます。川地は、こうしたもやもやに対して供養が役に立つのかもしれないと感じる一方で、私たちは普段、そうした違和感を抱いたとしても、「供養しなきゃ」とは思い至らないことに気づかされたと語ります。

ヨギボーを捨てたときに感じるもやもやや普段食べているものへの後ろめたさ——多死社会はそうした気持ちを覆い隠しており、都市生活者の心をちくちくと蝕んでいるかもしれません。川地はそうした仮説を提示した上で、そうした無自覚な「痛み」に目を向け、その存在に気づかせるような働きかけが、これからの都市におけるケアとして必要かもしれないと静かに主張します。

参加者同士の対話|それぞれの死との向き合い方

イベントの終盤に差し掛かり、参加者が三つのグループに分かれて意見交換を行いました。加藤さんから投げかけられた問いを出発点に、様々な立場や経験に基づいた対話が交わされます。本記事では、そうした対話から浮かび上がった三つの印象的なインサイトを紹介します。

循環型社会への問い直し——モノを手放すのではなく、新たな価値に置き換えることへの違和感

一つ目のグループでは、終活の最中だという参加者が語った「20年以上使ってきた包丁を神社で供養した」というエピソードが印象的でした。この参加者は、長年使ってきた包丁をただ捨てることに抵抗感がある一方で、リサイクルや売却などの手放し方にも違和感を抱いていました。彼女は、そうした行為は「終わりから逃げている」ように感じると語り、「終わらせる」ことそのものに意味を見出していたのです。この発言を受けて、グループ内でも「本来全うさせるべきもの」、「(ケリをつけずに)責任転嫁したくない」などの言葉が交わされたことに、私は驚きました。サーキュラーエコノミーに象徴されるように、現代の暮らしでは価値の転換が美徳とされる中で、「終わりと向き合うこと」の意味や可能性が、静かに問い直されていたように思います。

「後ろめたさ」と宗教者が果たすケアの役割

二つ目のグループの議論では、「後ろめたさ」に焦点が当たっていました。

林業や猟師、農業などの仕事に携わる参加者の一人は、日々の仕事の中で常に他のいきものの生命を奪う立場にあり、そのことに対して後ろめたさを感じていると語りました。あるとき、その参加者は御神木を切らなくてはならない仕事を任され、祟りを心配して、お坊さんに安全祈願のための読経を頼んだことがあったそうです。グループ内の対話で、こうした読経は木に対しての感謝や慰霊などの思いが込められていることを知り、参加者は安心して木を切る気持ちが出来たと語りました。

このやり取りから、「木を切る作業は私が、後ろめたさを引き受けてケアするのは私が」という役割分担によって、「生命を直接的に奪う仕事の責任を分かち合う」という宗教者の役割が見えてきました。供養の営みを、宗教者が読経という形式で引き受けることで、そうした仕事に伴う精神的な痛みを和らげ、気持ちにケリをつける——そうした可能性が浮かび上がってきました。

儀式としての供養を超えるために、いきものの視点を想像する

三つ目のグループでは、供養の営みそのものに対する問い直しが行われました。ある参加者は、供養があまりにポジティブなものとして語られすぎていることに疑問を呈し、ともすれば独善的で形式的なものになりかねないと指摘しました。

この問いに応えるように、加藤さんは自らの経験を共有し、いきものの視点に想像力を働かせることで、行動変容が伴う供養のあり方が見えてくると示唆しました。

加藤さんは、罠にかかった猪が死ぬ場面を目にしたとき、その猪が悲しい声で泣いていたことに強く心を動かされ、「ちゃんといただこう」という気持ちが自然と芽生えたと語ります。また、そうした気持ちを持たずに済ませてしまうことで、怨霊的なものや得体の知れない怖いことに繋がるリスクに不安も抱いてもいました。こうした経験をきっかけに、加藤さんは、供養とは本質的にある種の独善性を孕む行為でもあると捉え直します。しかし、同時にいきものの反応(例えば、悲しい声で泣く猪)に想像力を働かせ、人間が普段考えていないようなことに目を向けていくことが、供養の形式的・独善的な部分を乗り越えるための手がかりになると示唆しました。

このやり取りから見えてきたのは、供養をただの儀式として終わらせず、いきものとの関係の中で捉え直すためのヒントです。参加者から指摘されたように、形式的な供養からの脱却は、単に供養をやめることではなく、その内実を問い直すことから始まるのかもしれません。

おわりに——いきものの死に気づくことから始まる問い

今回のゲスト・加藤秀雄さんは、「現代社会が覆い隠す死」とどう向き合うかについて、民俗学の研究史やご自身の知見をもとに、いきもの供養がどのような精神の回路を辿って駆動されてきたのかを、丁寧に類型化しながら語ってくれました。また、生活者である私たちにとって距離のある供養という営みを手繰り寄せるため、様々な視座が与えられ、多様な対話が生まれていった時間でもありました。

加藤さんは、供養の営みを教条的にリバイバルさせることを推奨するのではなく、人と他種との関係において、その距離感や向き合い方は一様ではないという前提を共有したうえで、供養の意味や可能性を探るためのヒントを私たちに手渡してくれました。

私たちの暮らしのすぐそばには、気づかないだけで、さまざまな生き死にが散りばめられている——私自身も、改めて思い当たることがありました。今、目の前のデスクの上に、枯れたコーヒーノキを数ヶ月置いたままにしています。同じ机にあるゴミはすぐに捨てられるのに、コーヒーノキだけはなぜか捨てられない。それまで無自覚だったこのもやもやの中に、小さな死と私のあいだにある、見過ごせない関係性が潜んでいるのかもしれません。そして、その違和感を手繰り寄せることが、私自身の精神的なケアにも繋がっていくのかもしれないと感じています。

供養を「するか/しないか」という選択そのものよりも、目の前のささやかな死に対して、「その気持ちはどこからやって来たのか」と問い続けてみること——そこに、「私」といきものとの関係を改めて振り返るためのきっかけがあるのだと思います。

あそびの精舎 note

あそびの精舎 note

子どもからお年寄り、また祖先や未来の世代が集い、ともに「あそぶ」ことで、いのちのつながりに気づき、今の生き方を見つめ、生まれ死ぬまでの、暮らしをともに支えていく「ライフコモンズ」の拠点 應典院とDeep Care Labで運営

https://note.com/asobi_outenin