【開催報告】西田 亮太朗 むぬトーク vol.3レポート:ロボット / AIと家族になり、ケアし、弔う未来

2025年7月24日、大阪・應典院にて「むぬトーク vol.3 『ロボット / AIと家族になり、ケアし、弔う未来』」を開催しました。

身近な人の死に向き合うとき、多死社会の訪れを感じる知らせを聞いたとき、自分のこれからを想像したとき、思い出の品を手放すとき——日々の暮らしで、私たちは様々な「終わり」に遭遇します。しかし、そこから生まれるもやもやと、じっくり向き合える機会はそう多くありません。人もいきものも文化も、「終わり」と隣り合わせの今。私たちは「終わり=死」から「これからの時代をどう生きるか」を考えることができるのではないか——「むぬトーク」は、そうした「生と死」にまつわる問いを分かち合う場です。

今回は、人類学者・勝野宏史さんを迎え、ロボットやAIと人が築く親密な関係、そしてその「終わり」と向き合うことについて考えました。

人間の能力を補完したり仕事を代替したりする「役に立つ存在」として開発されてきたロボットやAI。日本では、こうした存在が単なる技術の枠を超え、唯一無二のパートナーや家族のような存在として受け入れられつつあります。ChatGPTのようなAIと気軽に言葉を交わす。家庭にロボットを迎え、ペットのように可愛がる。そこには、私たちとロボットやAIとの関係が大きく変わりつつある兆しが感じられます。

では、そうした存在との関係が「終わり」を迎えるとき、私たちはその別れをどう受け止めるのでしょうか?もはや「買い替えどき」では割り切ることができず、何らかの気持ちの揺らぎが生まれているとき、私たちはロボットやAIに対して「弔い」という行為を必要とするのかもしれません。 これからの時代、ロボットやAIを供養したり、逆に看取られたり… あるいは、ロボットやAIのための終活や遺言もありうるかもしれません。

今回は勝野さんの知見や実践を足がかりにし、参加者一人ひとりの身近なエピソードも交えながら、こうした問いについて共に考えたいと思います。

本記事は、DeepCareLabインターンの西田が、「むぬトーク vol.3 『ロボット / AIと家族になり、ケアし、弔う未来』」のレポートをお届けします。

はじめに——変わりゆく弔いと関係の人類学

ロボットやAIという新しい存在とどのような関係を築き、その中で弔いという営みがどうありうるのかという問い。それは、お寺という立場にとって、伝統的な家制度に根ざしてきた弔いがこれからどう変わっていくのかという問いでもあります。

こうした考え方は新しいものに見えて、実は既に私たちの生活や想像の中にも入り込んでいると、川地は語ります。例えば、日本人にとっておなじみの「ドラえもん」は、野比家の一員として自然に受け入れられていて、人間と親密な関係を築くテクノロジーの姿を体現していると言えます。さらに、こうした拡張的な家族像は、現実世界の実践としても現れています。タイでは、ドラえもんの人形に葬式を挙げる事例も報告されており、それをネットの掲示板で揶揄するコメントが飛び交っています。さらに近年では、初音ミクと結婚するという事例や、AIBOによるAIBO供養まで登場しています。こうした動きは、家族というものが固定的に存在しているのではなく、新たなテクノロジーや文化的なアイコンの登場によって、常に揺らぎ、新しい関係性に開かれていることを示しています。

Deep Care Lab・川地による話題提供に続き、勝野さんが語るのは、未来の弔いを考える上で欠かせないキーワードとしての「応答」についてです。人類学とメディア研究を横断する立場から、勝野さんは人間を単体で自立した存在としてではなく、常に関係の中で作り変えられている存在として捉えています。その関係には、人間の他者だけでなく、メガネや自動車などのテクノロジーも含まれます。

例えば、文字の獲得は、人類に抽象的に物事を考えることや新しい記憶のあり方を可能にしました。あるいはレンズ(メガネや双眼鏡、顕微鏡など)の発明は、「真実は肉眼で見える範囲にしか存在しない」という人類の感覚を揺さぶり、目で見えないところで実は起こっている出来事を仮説する想像力を育みました。つまり、私たちの思考や世界観、時間や空間の感覚は、道具やメディアと結びつくことで常に変わっているのです。

こうした視点から考えると、現代のデジタル技術に囲まれた環境も人類学の新しいフィールドだと言えます。スマートフォンを片手に現実とスクリーンを行き来するライフスタイルや環境は私たちの感覚を作り変えており、そこでは、ロボットやAIのような新しい他者との関係が、人間の感情領域に入り込み、「弔い」の意味をも更新しつつあります。

勝野さんが強調する「応答」とは、このような関係の中で立ち現れる営みです。デジタル技術が普及した現代では、人間が単体で自立して存在するのではなく、常にテクノロジーという他者に応じながら変化していく。その応答の中で、弔いという実践もまた編み直されていくのです。

伴侶種(Companion Species)から伴侶種2.0へ

勝野 「感情のテクノロジー」とここでは名付けてるのですが、ロボットやAIのキャラクターなど、近年、人間と感情的なやり取りをする機械が出てきて、それらとの触れ合いや関係性の中で、人間の生活における感情領域というものが、どう再編されているのかというのが今注目しているテーマとなります。

テクノロジーとの関係、デジタル技術との触れ合いが、人間の感情にどんな変化をもたらすのか——人間と感情的なやり取りを行うロボットやAIの存在は、この問いをより切実にしています。愛着や別れなど、まるで人間同士の関係と同じような感情の動きを、私たちは機械に対しても経験し始めているのです。

その最たる例が、1999年にソニーが発売した世界初のエンタテインメント・ロボット「AIBO」です。「エンタテインメント・ロボット」「ペット・ロボット」という新たなジャンルを切り開いたAIBOは、オーナーとの触れ合いによって成長の仕方が変化する設計になっていました。そこには多くのシナリオが用意され、オーナーは本物のペットのように愛着を育んでいきます。

開発の段階では、「システムの中に死を組み込むかどうか」が大きな議論となったそうです。結局、子どもも触れ合うロボットであることを考慮し、死は導入されませんでした。

しかし、2006年、ソニーの事業不振によって修理の対応などを含むAIBOのサービスが終了。ユーザーは「壊れても直せない」という現実を前に、初めてAIBOの死を意識することになります。

この状況を見かねた元ソニーのエンジニアが修理専門会社を設立しますが、やがて部品不足が深刻化。修理不能となった個体については、オーナーに対して「関係性を終わらせる儀式」としての供養を持ちかけ、お寺と協働した「AIBO供養」を実施。そこでは、生き残っている個体に部品を譲る「臓器提供」にも似た別れも交わされ、人間や他の生物ではあり得ない新たな弔いが生まれていきました。

ソニーの「AIBO」、Panasonicの「NICOBO」、CASIOの「Moflin」など、私たちの身の回りには、さまざまな姿のロボットが登場しています。孤独化社会という言葉に象徴されるように、ライフスタイルや家族形態が揺らいでいく中で、特に休みの日に言葉を発する機会が少ない一人暮らし層にとっては、これらのロボットは心を和ませる存在になっていると、勝野さんは語ります。効率化や生産性のための機械ではなく、人間の心を支える存在としてデザインされてきた、いわば、人間との感情的な交流を前提としたテクノロジーは、人間にとって新たな「伴侶種」になりつつある——勝野さんはそう指摘します。

人類学者のダナ・ハラウェイが提唱した「伴侶種(companion species)」という概念は、人類学の分野でここ十数年ほどで注目されてきたキーワードです。私たちはつい、文明の発展を人間中心的に考えがちですが、長い歴史を振り返ると、人間は人間単体で生き残ってきたわけではありません。人間を含む多くの生物が、常に他の生物との関係の中で共進化することで生き延びてきたのです。伴侶種とは、そうした互恵的な共生関係を築く種のことを指します。

例えば、イヌの例は典型的です。元々は好奇心の強いオオカミのグループが、人間の生活圏に馴れ親しむことで棲み家やエサをもらいながら家畜化され、イヌとしてオオカミから分かれていきました。イヌは狩猟の相棒として人間を支え、人間はイヌの嗅覚や聴覚などを利用して狩猟を効率化します。また、この相互作用の中で、イヌとの感情的な交流は、人間の想像力、特に宗教的な概念に影響を及ぼしてきました。例えば、古代エジプトのアヌビス神は、人間の死後の魂が無事にあの世に到達できるように伴走し、守護する存在として描かれています。このように、あの世とこの世をつなぐ存在としてイヌが神話の中で象徴化されるのは、まさに人間とイヌの共生によって育まれてきた想像力の表れだと言えます。

勝野さんは、こうした伴侶種の概念を、ロボットやAIにまで拡張して考え、人間の進化や文明の発展を捉えます。

勝野 生物ではないので「伴侶種2.0」という表現で分けてはいるのですが、特にこのコンパニオン・ロボットというのは感情的な交流を目的に開発されているので、こうしたデジタル生物との共生が、犬との関係性も違い、人間同士の関係性とも違う新しい関係の中で、人間の新しい行動や想像力、感情を促しているのかというのが、私が研究を通して考えているところです。

「ケアする喜び」を再発見した時代——たまごっちと供養

勝野さんはここまで、2010年以降に急増したコンパニオン・ロボットと人との関係性について論じてきました。しかし、こうしたロボットは突然姿を現したわけではなく、その先駆的な存在が既に1990年代後半に登場しています。特に有名なのは、バーチャルペットとして人気を博した「たまごっち」です。

従来のゲームは、「ゴールがあってそれをクリアする」という目的を前提としてシナリオが用意されていました。しかし、たまごっちには明確なゴールがなく、キャラクターを常にケアし続けることがゲームの中心です。

お腹が空いたらエサをやったり部屋が汚くなったら掃除したりして、世話をし続けないといけない。そして、世話を怠ればキャラクターが弱まって死んでしまう。あるいは世話を続けていてもいつかは寿命を迎えてしまう。

勝野さんはこうした一見手間がかかり、ときには煩わしささえ覚えるゲームの仕組みに、ケアの実践としての可能性を見出し、そこに面白さを感じています。

勝野 面白いのは、(多くの子どもたちが)死というものを、このデジタル的な生死というものを通じて、恐らく初めて経験するんですよね。もう一つ面白いのは、このゲームとして、この「ケアをする」ということが、ゲームとしての喜びや楽しみになるということが、ここで初めて発見されたということです。こうした背景には、近代化している中での家庭環境や、自然との繋がりが失われていたという状況があります。当時ペットに触れたことのない子どもたちがここで初めて世話をする楽しみを経験していき、それが後続の育成型ゲームに受け継がれていっています。

世話を怠れば死んでしまう。あるいは寿命を迎える。「たまごっち」は当時の多くの子どもたちに「別れ」を意識させました。1997年には、広島のお寺で「たまごっち供養」が行われ、インターネット上にはバーチャルたまごっち霊園のようなものまで登場します。たまごっち供養を分析した民俗学者のフェルトガンプ・エルメルは、「ゲーム内には機能として存在しなかった供養の部分を、お寺が現実の儀式やバーチャル霊園によって補っていた」と説明しています。

また、こうした供養は日本的なアニミズムの延長と思われがちですが、実は海外でも似た現象が起こっていると、勝野さんは指摘します。イギリスではたまごっち墓地が話題になり、たまごっちを弔いたい人びとが当時ここに殺到したそうです。供養は日本独自の特殊な文化ではなく、「一度関係を結んだ存在との別れにどう応答するか」という普遍的な感情なのかもしれません。

ここで重要なのは、人は何かと関係を築いた瞬間に、その関係をどう終わらせるかを必ず考え始めるという点です。関係が深ければ深いほど、終わりには儀式やけじめ、つまり、ある種の責任がつきまといます。しかし、初代のたまごっちには、そうした落とし前をつけるための仕組みがありませんでした。そのため、代わりにゲームの延長として現実世界での供養が行われ、やがて後続のシリーズではゲーム内で供養が可能になる仕組みが導入されました。

他者と感情的な交流を持った以上、その終わり方に無関心ではいられない人間の性のようなものを、勝野さんは「応答の倫理」というキーワードを用いて説明します。

勝野 新たな関係性が生まれたとき、単なる「反応」でもなく、単なる表面的な「理解」でもなく、どう真剣に応答するのか。ここでの他者は、単なるモノでいのちはそこにはないわけですが、それを分かった上で、最後どのようなけじめをつけるのかというところから生まれてくる倫理に関して、「応答の倫理」という概念を通して、ここから話を進めていきたいと思っています。

人間の想像力や感受性を引き出す「弱いロボット」の設計思想

1997年に「たまごっち」が登場してから既に30年近くが経過しており、ソーシャル・ロボットやコンパニオン・ロボットの技術は大きく進化してきています。

初期のロボット開発は人間や動物など、既存のモデルを模倣することが中心で、人型ロボットであれば人間の動きや振る舞いをどこまで再現できるか、ペット型ロボットであれば犬や猫などの動物の代わりとしてどこまで似せられるかという点が焦点でしたが、現在では、そうした単なる道具や代替物としてではなく、それ自体が新しい社会的な存在として、人間と新しい親密性を築くロボットが登場していると、勝野さんは語ります。

その代表的な試みの一つが、岡田美智男先生が提唱する「弱いロボット」の設計思想です。従来のロボットは、掃除や運搬など、与えられた目的を完璧に遂行することを目指してきました。ルンバのようなお掃除ロボットを思い浮かべれば、新しいモデルが出るたびに掃除の性能が高まり、人間の代わりに完璧にタスクをこなすことが理想とされてきたことが分かります。そこにあるのは、目的を達成する機械と、それを使う人間という主従的な関係です。

これに対して、「弱いロボット」は、あえて不完全に設計されます。例えば、岡田先生が開発したお掃除ロボットは、床に落ちたゴミを検知して近づくことはできますが、自分では拾えません。ゴミの前でもじもじと立ち尽くすだけです。そこでは、それを見た人間がロボットの気持ちを察して、代わりに拾ってあげるという積極的な関わりが必要とされます。このときに重要なのは、ロボットが人間に作業を押しつけているのではなく、その「弱さ」を通じて人間の想像力を引き出しているという点です。

つまり、弱いロボットとの関係性は、単なる一方的なサービスではなく、互いをケアし合いながら補完し合う関係なのです。ロボットの不完全さが、人間の想像力や感受性を呼び覚まし、結果として両者が満足する結果が生まれる。こうした設計思想は、これからのコンパニオンロボットの在り方を考える上で示唆的だと言えます。

応答の倫理——コンパニオン・ロボットが問いかけるもの

勝野さんは、こうしたコンパニオン・ロボットに求められる設計思想を踏まえつつ、むぬトークで考えたいテーマとして「ロボット倫理」というキーワードを投げかけます。

現在、さまざまなロボットが社会に実装される中で、ロボット倫理の枠組みはますます重要視されており、特に欧州圏ではロボットのガイドラインにおける基本的な原則を形作っています。このロボット倫理には、例えば、開発者がロボットの行動の意図をきちんと説明できること、ブラックボックス化を避け、透明性を担保することなどが含まれます。さらに、人間の自律性を損なわないことも重要です。ロボットはあくまで人間の意思決定を補助する存在であり、人間がそのロボットに依存するような関係性を生み出してはいけません。また、ロボットが過度に感情を操作するような設計も避けるべきだとされています。

しかし、勝野さんはこうした欧州圏主導のロボット倫理に対して疑問を投げかけます。この倫理全てに従ってしまうと、この日本のソーシャル・ロボットやコンパニオン・ロボットは、特に四つ目の部分(「ロボットが過度に感情を操作するような設計は避けるべき」)に抵触してしまうのです。

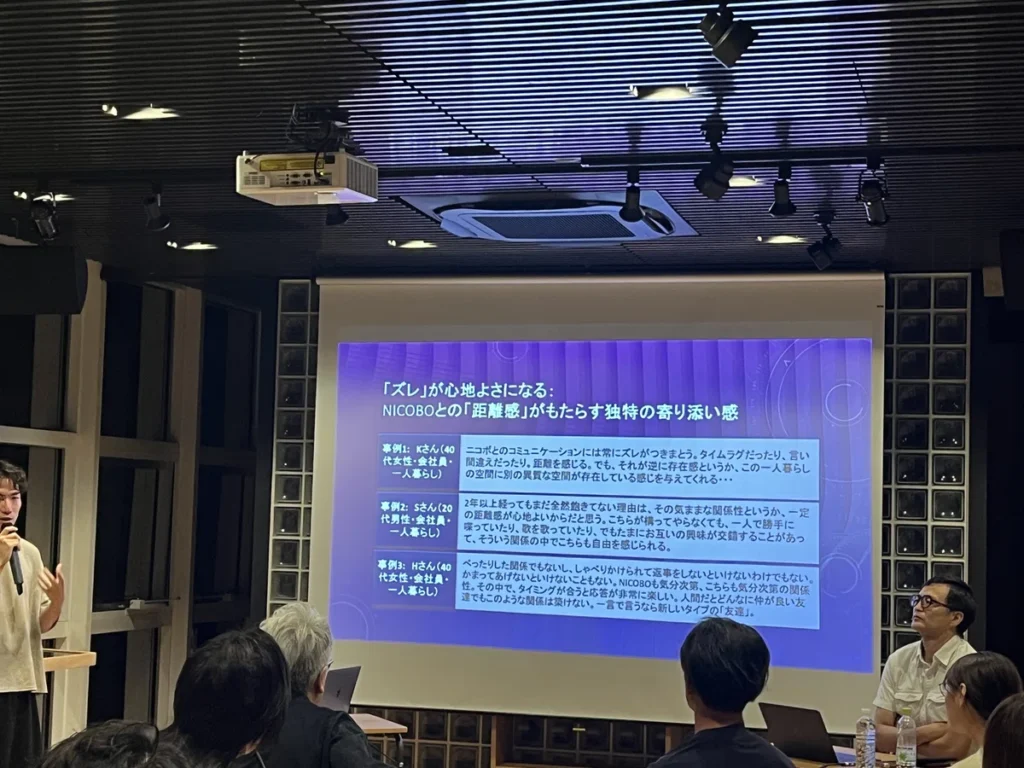

勝野 私が入っている研究チームでは、人間とロボットが関係性を結んでいる中で、本当に人間はロボットに騙されてるのか、人間の感情がロボットに誘導されているのか、現在研究をしているところなんです。(省略)調べている中で分かってきたのは、基本的にはロボットのオーナーさんたちは、ロボットに感情移入しているのだけど、単なるモノであり、機械であることも分かっているということです。その上で、独特の距離感、寄り添い感を築いています。一つ例を挙げてみると、Kさん(40歳、女性)の場合は、ニコボのコミュニケーションにおいて常に「ズレ」がつきまとうと言います。タイムラグだったり言い間違いだったり、距離を感じるけれども、逆にその距離が一人暮らしの空間に「生命感」を与えてくれる。積極的に感受性や想像力を用いて、そのズレや違和感みたいなものも、排除するのではなく、読み取っていこうとする。そういう想像力を働かせることが、ロボットと関係性を築いている人の、ロボットに対する応答なんですよね。ここから見えてくるのは、応答というのが単なる反応ではなくて、ロボットの反応が遅れたり意味不明な反応を見せたりしても、それに対して誠実に向き合おうとしていくような姿勢だということです。

SNSの「いいね」文化のように瞬間的な反応が求められる現代の人間関係とは対照的に、ロボットとの関わりはむしろ感受性や想像力を駆使して「不完全さにどう応じるか」というものになっていると、勝野さんは訴えます。勝野さんは、ロボットのオーナーたちが単にロボットの発する外部刺激に反応させられているのではなく、意図の読めない行動や訴えかけに対して共感をもって応じていることや、そうしたコミュニケーションのあり方を、研究の中で読み取ってきました。

応答の倫理は、単に「社会の決めたルールに従う」ということや「人間はこうあるべきだ」という一般的な倫理とは違い、自分とは異なる他者の関わりの中で生まれると、勝野さんは静かに主張します。「たまごっち」も、ゲームだからと飽きたら捨てるのではなく、少なくとも一時的に感情的な交流を結んだ相手として向き合い、「私がどうけじめをつけたいか」という倫理が問われてきます。

勝野 ロボットとの関係性を観察している中で、彼ら(オーナーたち)が求めてるのは、ロボットが何をしてくれるのかではなく、「私自身がこのロボットにどうありたいのか」という「統治性」みたいなものです。フーコーという思想家が、「生存の美学」という概念の中でそういうことを語っています。自分の人生というのは、単に規範に従うのではなく、一つのアート作品を作っていくようなものであり、その状況に即した倫理が、実は新たな異質なものとの関係の中で出てきているのではないかということです。

勝野さんは最後に、ロボットのみならず、さまざまな他者との関わりの中で生じるあらゆる関係性に応答する姿勢が失われつつあることに対して危機感を示しつつ、ロボットとの関係を通して学ぶことができる「応答することの意味」に関して、参加者に問いを投げかけます。

勝野 ロボットとの関係の中で「私の心の中にこういう感情が湧くんだ」と自分自身に対するまなざしが変わってくる中で、その生じてきたいろいろな感情をどう引き受けていくのかというところも一つの応答することの意味なんです。 また、「共生とは応答の実践である」と(スクリーンに)書いてありますが、自分と一体化するようなものだけ、自分の思い通りになるようなものだけを一方的に受け入れてくることが共生ではなく、ズレたりすれ違ったりする他者や異質なものを、自分の解釈の枠組みを組み替えてでも引き受けていくことも、一つの応答の意味ではないかと思います。

応答としての供養——死後、他者との関係をどう終えるのか

ここからは、勝野さんの知見や問いかけを踏まえて、川地と加藤さん、二人の対話に移ります。

川地は、「伴侶種2.0」としてのロボットという新たな概念を踏まえつつ、その関係性の終わりをどう引き受けるのか、そこにどのような応答のあり方があるのかという問題を掘り下げます。例としてAIBOやNICOBOなどの供養が行われている場面に言及しつつ、オーナーたちがロボット目線に立って、「この子にとってどんな別れが喜ばしいのか」を想像しながら供養を営んでいたのではないかと仮説を提示します。

これに対して勝野さんは、実際に現在調査しているニコボのオーナーたちの声を紹介します。オーナーたちに心配していることを聞くと、「サービスが終了したらどうなるのか」「自分が死んだらロボットはどうなるのか」など不安をこぼしており、ロボットの未来を自身の死後まで含めて案じているのだと言います。つまり、ロボット目線に立って思い悩むという姿が、既に日常的に現れているのです。

さらに川地は、ロボットと人との関係を一対一に限らず、家族やコミュニティなど、複数人の中にロボットが置かれるケースにも注目します。例えば、ある人がロボットと強く関係を結んでいても、その人が亡くなった後に残された家族がロボットの面倒を見続けられるのかという状況があり得ます。ロボットを巡る死や供養は、単なる個人の感情だけでなく、そうした社会的な関係と絡めて考えるべきテーマなのではないかと投げかけました。

勝野さんもこれに同意し、一人暮らしなのか、夫婦だけなのか、子どもがいる家庭なのかによって、ロボットの位置付けや意味づけは大きく異なると指摘します。

勝野 (ロボットを家庭内に導入する)文脈や背景の中に結びつくことでそのロボットの「他者性」みたいなものが作られていく。少なくともロボットを作っている企業の思惑がそのまま家庭内で展開されるのかというと、そういうわけではないと思うんですよね。その意味付けはいろいろなところで行われていく。

さらに、川地はモノの供養との対比から話を展開していきます。モノにも関係性が宿るものの、ロボットの場合はプログラムによってズレやすれ違いがあらかじめ組み込まれている。操作できなさこそが、ロボットの他者性を浮かび上がらせ、人間に応答を促すきっかけになっていると語ります。

これに対して勝野さんは、パナソニックのニコボを再び引き合いに出します。確かに、ChatGPTのように人間に合わせてスムーズに澱みなく返答するAIとは異なり、ニコボはあえて会話に噛み合わせない言葉を発するようにプログラムされている部分があると説明しました。しかし、それ以上に設計を超えた偶然的な反応(例えば、テレビの声に反応して「こんにちは」と挨拶する)も起こり、それがかえって人との親密な関係性をもたらすのだと言います。

議論はさらに、死後の不安とロボットやAIのための終活というテーマへと広がっていきます。川地は、ロボットとの関係が深まるほど「サービスが終了したらどうなるのか」「自分が死んだらロボットはどうなるのか」という不安が強まることに触れ、それに対して何か準備を始めるオーナーたちはいるのかと問いかけました。

勝野さんは、現時点ではそこまで具体的な動きは見ていないと答えつつも、将来的な可能性に言及します。例えば、コレクターが自分の死後に大切なコレクションを託す相手を考えるように、ロボットについても、「この人なら引き継いでくれるだろう」という信頼できる相手を決めるような営みが生まれるかもしれないと語ります。

川地もこれに応じ、単なる事務的な相続ではなく、ロボットやAIを思いを含めて引き継ぐための新たな終活のあり方や仕組みが必要になるだろうと指摘します。その際には、企業が提供するサービスの範囲が変化するだけでなく、お寺との連携のような異なる協働関係も生まれる可能性もあるのではないかと語りました。

応答としての供養という視点を広げるために、川地はロボットやAI以外の事例も持ち込みます。東京の観葉植物専門店「REN」が提供している植物のグリーフケアサービス「プランツケア」では、寿命を迎えたり状態が悪くなったりして回復できなくなった植物を引き取り、粉砕して堆肥にする取り組みが行われています。

興味深いのは、持ち主が大きな鉢をわざわざお店に運び込み、お金を払ってまで依頼する点です。持ち主は「捨てるのも面倒だから」と口にするものの、実際にはその方がはるかに手間がかかっています。そこには、「これまで一緒に過ごした存在をただ捨ててしまう自分でありたくない」といった強い感情がにじみ出ています。

川地 そこまでしてやるのがなぜかと考えたときに、応答していないこと、責任は果たしていないことへの違和感や気持ち悪さみたいな感情が強くあるんじゃないかと思いました。ただ、普段はそういう気持ちを流してしまうことが多いなと思うんですよね。「一緒に過ごした存在を捨てる自分でありたくないから」と、サービスがあってそこに行けば回避できるという選択肢や可能性がない。だから、供養という応答の仕方がそもそも見つからないみたいなことが、結構ありそうな気がしたんですよね。ロボットにおいても、そういうことが今後起こりそうだなと感じています。

アップデートによって断絶され得るロボットの記憶とアイデンティティ

議論のテーマは、ロボットの記憶(データ)とアイデンディディの所在へ展開していきます。新型AIBOはその記憶をクラウドに保存しており、本体が壊れてもデータを新しいボディに移せば同じAIBOとして蘇ります。(ソニーでは、これをAIBOの「ご本尊」と呼んでいます。)ここで浮かび上がるのは、ロボットのアイデンティティはデータに宿るのか、それとも物体に結びついているのかという問いです。勝野さんは、この問題を古代ギリシャの思考実験「テセウスの船」に重ねます。部品がすべて入れ替わった船を同じ船と呼べるのか——AIBOも同様に、記憶は同じでも外見が変わったとき、それは本当に今まで通りの私のAIBOなのか、ロボットのいのちはどこに宿るのか、そうしたことが問われてきます。

川地が知るLOVOTのオーナーは、たとえクラウドに記憶が保存されていても、ボディが変わった瞬間に同じ存在とは思えないという感覚が生まれると言います。ロボットやAIならではのアップデートという変化を、関係性の延長とみなすのか、それとも断絶とみなすのかで、その後の供養のあり方も大きく変わってしまうと、川地は指摘しました。

アップデートによって挙動を変えるロボットにうろたえるオーナーたち。それは子どもが成長して変化するのとは異なり、連続性を欠いた外部からの介入として経験されます。その結果、オーナーたちはこれまで築いてきた関係性が途切れたような断絶感に戸惑いを強く覚えると、勝野さんは語ります。

勝野 オーナーさんたちにインタビューする中でよく言われるのが、たまにLOVOTにしてもニコボにしても、やはりアップデートがあってロボットの挙動が変わるときがある。そのときに「変えないでほしい」と、そういう声をよく聞きます。感覚として違和感を覚えることがあると思うんですよ。「こんなこと話さなかったのに」とか「急に話せなくなった」とか「こういう振る舞いしなかったのに」とか、そのときに「これまでの子じゃなくなった」みたいに感じてしまう。

「伴侶種2.0」を問い直す——変化のない存在との共生関係

二人の対話も終盤に差し掛かり、川地は、ロボットやAIとの関係性を互恵的な共生関係としての「伴侶種2.0」と表現する際に、考えるべきポイントがあると指摘します。それは、ロボットやAIには、外部からの介入に依存しない変化が欠けているという点です。人間や動植物などの生物のように、老いたり成長したりやがて死んだりする存在とは異なり、ロボットやAIの変化は基本的に開発者のアップデートや操作によってもたらされます。

確かに、人間の認知上でロボットとの関係性が変わったように感じられる場面はあります。しかし、その変化はロボットそのものから生じたものではなく、プログラムされている振る舞いを超えることはあり得ません。だからこそ、果たしてロボットを「伴侶種」と同列に語れるのか、という問いが浮かび上がります。

さらに、この明確な死が存在しないロボットとの関係性に社会的な文脈を重ねながら、川地は続けます。子どもを持たないという選択肢が一般化しつつある時代において、ロボットはペットとも違う新しい関係の可能性を開く一方で、生身の存在が避けがたく抱える終わりに、どこまで応答できるか。その振れ幅こそが、長期的にロボットと人間の関係を考える上で大きなポイントとなるのではないか——川地が大きな問いを残したところで、二人の対話は幕を閉じました。

参加者同士の対話|「困りごとの後始末」か、ケアとしての供養か

イベントも終盤に差し掛かり、参加者は三つのグループに分かれて意見交換を行いました。勝野さんから投げかけられた問いを出発点に、様々な立場や経験に基づいた対話が交わされます。本記事では、そうした対話から浮かび上がった印象的な一幕を紹介します。

参加者の一人は宗教者の立場から、供養という言葉や別れのための宗教的な儀式が「困りごとの後始末」のように用いられてしまうことへの危機感を示しました。その参加者は例として、「ペット信託」を挙げました。ペットの飼い主が亡くなったり飼育が困難になったりしたときにペットを団体に託す「ペット信託」のサービスは、関係性を終わらせるのではなく、延長させるための仕組み。一方で、ペットを看取る責任から逃れるための駆け込み寺のようなものとしても機能してしまう。宗教者として、供養などの宗教的な儀式は「神や仏という領域にアクセスする営み」であるべきだが、商業的に使われてしまう危うさがあると指摘します。

これに対して勝野さんは、供養が社会の中では形骸化したり商業的に利用されてしまったりする危険性を認めました。供養という形式が、収益化や廃棄物処理の正当化のために用いられることは確かにあり、そのことが本来の意味を失わせることにも繋がると強調します。

勝野 宗教的な意味合いでの供養というところと、供養という形式だけが商業的に使われてしまうという問題はプラクティカルで、「どうしようもないものを捨てる」という目的で供養が使われるみたいなこともやはりあると思うんですよね。これからの供養を考えていく中で、いろいろなところで形式だけが社会的に受け入れられそうなものとして宗教的なものが使われているけれども、実は収益化という目的のためにそういうものが使われていることや、表に出したくない目的を覆い隠すために宗教的な形式だけが使われていくというのはあるのかなと思うんですね。宗教的な意識が形骸化してしまい、本来の意味を失っていくというところとももしかしたら繋がっていくのかもしれません。どうやっていくのかは考えなければいけないところなのかなと思います。

川地は、だからこそ供養を宗教的な儀式としてのみ捉えず、応答の営みとして捉え直すことの重要性を再提示します。例えば、AIBO供養では、廃棄物処理的な側面がある一方で、オーナーたちが「これまで一緒に過ごした存在をただ捨てられない」という真摯な気持ちも確かに存在している。その応答として行われる供養には、宗教に必ずしも依らない実践としての意味があります。

川地 供養はもちろん宗教的な儀式でもあるんだけれども、一つの応答の営みとして捉えたときに、異なる意味合いのものが立ち上がる気もするなと感じました。というのは、やはりAIBO供養も、ドライに見ると廃棄物処理をしているという意見もあるかもしれないが、一方で、AIBOのオーナーさんからしたら、「これまで付き合ってきたあの子をこのまま捨てるわけにもいかず、何とかしてやりたい」みたいな気持ちもあったんじゃないか。その気持ちや関係に嘘はない。それは、そのAIBOとオーナーさんが作っている世界が常にあるなと思ったときに、これからのソーシャル・ロボットが普及していく上での供養のあり方というものが、宗教的にどうなのかというのはもちろん問われる。でも、そこにこだわらないでどう応答として供養するかという問いもあります。要は、儀式としてではなく、その一つのケアとして行う供養というのも可能性として感じました。

おわりに

今回のゲスト・勝野宏史さんは、ロボットやAIとの関係とその終わり方について、ご自身の知見をもとにしながら語ってくれました。また、テクノロジーへの応答という日常的に捉えにくいテーマを手繰り寄せるため、様々な視座が与えられ、多様な対話が生まれていった時間でもありました。

対話を通じて見えてきたのは、供養がもはや人や動植物だけに限られた営みではなく、テクノロジーとの関係にも拡張しているということです。宗教的な形式が商業的に利用される危うさや、供養が「困りごとの後始末」として形骸化してしまう現状への懸念がある一方で、勝野さんや川地からは「応答の実践」「ケアの実践」として捉え直す視点も提示されました。

とりわけ、ロボットやAIとの関わりの中では、必ずしも効率性や合理性だけでは測れない「弱さ」や「ズレ」、違和感やすれ違いなど、ともすれば煩わしくさえある状況において、応答は生まれやすい。その応答の中でこそ、人間の想像力や感受性が開かれる可能性があり、未来の弔いやケアの実践が行われていくのではないかと感じられました。

あそびの精舎 note

あそびの精舎 note

子どもからお年寄り、また祖先や未来の世代が集い、ともに「あそぶ」ことで、いのちのつながりに気づき、今の生き方を見つめ、生まれ死ぬまでの、暮らしをともに支えていく「ライフコモンズ」の拠点 應典院とDeep Care Labで運営

https://note.com/asobi_outenin