「キッズ・ミート・アート2015レビュー集」

KIDS MEET ART 2015 REVIEWS

2013年から應典院寺町倶楽部が開催するアートフェスティバル「キッズ・ミート・アート(KMA)」。「子どもとおとなが一緒に楽しむ創造の場」をテーマに、お寺と幼稚園を会場にして、芸術家によるパフォーマンスやワークショップを展開しています。子どもの感性の豊かさと、アートに潜む「インファンス」(『言葉をもたない者』と『幼児』という両義的な言葉)をつなげる試み。その第三回2015年度のプログラム(KMA2015)について、ゲストアーティスト、参加者、研究者の方々からレビューをご寄稿いただきました。主催者の目線、記録写真と映像も加えたレビュー集です。

VIDEO:酒井敏宏

PHOTO:山崎秀隆 DESIGN(flyer&logo): 納谷衣美、中井敦子

「子ども、異人に出会う 」

秋田光彦(パドマ幼稚園園長・浄土宗大蓮寺・應典院住職・パドマ幼稚園園長)

「子どもとアート」という企画であれば、どこの街で開催していても不思議ではない。KMAの特異を挙げるとすれば、開催地がお寺であるがゆえ、本堂や境内、あるいは墓地などの宗教空間から、強く匂い立つものがあるからだ。それを、子どもがもともと孕む異人性といって差し支えない。

近代以前、子どもは異界を生きる存在であった。その自由奔放さ、闊達であり無作為であり、またいたずらや乱暴を働く子どもは、現実の俗世間を超えた「童」であり、人々はそこに神の憑依を感じとっていた。誰の子どもでもない、産神(うぶがみ)の霊力の元に置かれていたのである。

近代の家族制度のもと、子どもは親に養育され、制度保障の中で権利の主体として保護されるようになった。また将来の有為な人材として教育され、国家社会に貢献することを要請されるに至る。つまり、合理的存在に「育つ」引き換えに、異人としての子どもは消散していったのである。

KMAの子どもたちが、なぜおもしろいか。行政や学校が仕掛ける「子どもとアート」が、一定の体制に組み入れる企みである反面、ここでは宗教空間がその異人たちの自由な蠢きを引き立たせるからに違いない。墓場で鳩を飛ばす。本堂で声明を唸る。糸を紡ぎ、水粘土をねり、にじむ墨で山や川を描く。即興のピアノ演奏にのせて子どもたちが乱舞する。目的とか効果とかとは一向に結びつかないが、その都度、何者かに呼応するように、子どもの身体に潜んだ直感が勢い立つのである。アートとは、表現された成果というより、そのように思いがけない受像器の中で新たに描き直されるものではないのか。

寺には仏がいる。死者がいる。彼岸があって、浄土がある。目には見えない壮大な物語に抱きしめられて、子どもは子どもの内なる異人に出会うのである。

「いろがうごく、ことばがざらつく、おとがみえる :ズレと共鳴の2日間」

小林瑠音(應典院アートディレクター)

夏の終わり、8月29(土)と30日(日)の2日間、應典院、大蓮寺そしてパドマ幼稚園を会場に、「子どもとおとなが一緒に楽しむ創造の場」をテーマにしたアート・フェスティバル「キッズ・ミート・アート2015」を開催した。まちとお寺と幼稚園を舞台に、2013年に大阪城南女子短期大学の主催で始まったこの企画は、3年目を迎える今年、應典院寺町倶楽部とパドマ幼稚園が主催、城南学園が共催という形での実施となった。

2日間で全14プログラム、ゲスト21名、学生ボランティアや幼稚園の先生を含むスタッフ総勢71名で臨んだ当日は、一部雨天にもかかわらず、合計約350名のご来場をいただいた。

まずフェスティバルの予兆は前日の準備作業から始まった。幼稚園講堂への楽器搬入、インターンの芸大生による看板作り、クラフトワークショップのための毛糸展示、と各会場でせかせかと準備が進み、それを映像記録にとどめるカメラマンさんが額に汗しながら小気味良いカメラワークで駆け回る。特に秀逸だったのは、両日音楽会を開催いただいた野村誠さんが、幼稚園の楽器倉庫から壊れてデローンとなった木琴(紐がはずれてもはや木片と化していたもの)を発掘してせっせと床に並べ出されたシーンだった。一緒に準備作業にあたってくださっていた幼稚園の先生方の、「え?これを使うのん??」という明らかに困惑した表情と、一方で無造作に陳列した木片の音響チェックを黙々と続ける野村さんとのコントラスト。おそらく、お互い、いつもと違うアウェーな環境の中で、ともに遠慮や不安を抱えながら作業にあたってくださっていたのだと推察する。しかし、このある種の<不和>が、まさにこのキッズ・ミート・アートの始まりであり、エッセンスだったように思う。

実際、開催日当日にも、同じようなシーンに出くわした。例えば、「飛べない鳩」がなぜアートなのか、ゲスト講師のヒスロムたちが説明を重ねるも腑に落ちない表情で「はぁ…。」と頷く保護者の方。<不和>と書くとネガティブな印象になるので、どちらかというと<ズレ>と呼んだほうがよいのかもしれない。いずれにせよ、ここで生じた野村さんと幼稚園の先生、あるいは、ヒスロムと保護者の方の間の<ズレ>、つまりそれぞれが内包している「楽器」や「アート」についてのイメージの違いと、その表出は、実はとても大事なことだったのではないかと考えている。

美術家、ミュージシャン、演劇人、ダンサー(以下総称として「アーティスト」と呼ぶ)をお寺や幼稚園に連れてくるときに、できるだけお寺慣れしていない、または子ども慣れしていない人をよんでくるように心がけている。アーティストたちは、子どもたちにとっての「まれびと」であってほしいし、アーティストたちにとっても、子どもたちは「まれびと」であってほしい。子どもたちには、聞いたことない音、みたことないもの、つかったことない身体の部分、そういった未知の対象と出会ってほしいし、アーティストたちには、できる限り「いつも通りの所作」の中で、想定外のレスポンスと出会ってほしい。それは子どもたちにとって「遊び」かもしれないし、アーティストにとっては「表現」かもしれないし、それらが逆になることもあるだろう。子どもたちとアーティスト、遊びと表現は、私たちが抱きがちな予定調和を軽やかに超えて、瞬時に<共鳴>することが稀にある(実際、野村さんの音楽会では、ハーメルンの笛吹きが如くその音色に吸い寄せられた、ヨチヨチ歩きの子どもたちが、一人また一人とピアノの周りを駆け回りはじめたのだが、その距離感やタイミングは、まるでそうなるようにあらかじめ演出されたコンテンポラリーダンスの舞台のようであった。)キッズ・ミート・アートはその瞬間をできるだけ目撃したいし、捉えたい。この<共鳴>に対する探求もキッズ・ミート・アートのもうひとつの関心事であった。

と、ここまで理想をツラツラと書いてみたわけだが、しかし、そんな出会いの場はそう簡単には実現しない。そもそも、子どもを対象に、とオファーした時点で、アーティストは「いつも通りの所作」を少し封印して、(当たり前のことなのだが)「おにいさん、おねえさん(あるいは、おじさん、おばさん)」を演じてしまう。ましてや、保護者や教員とりわけお坊さん(!)の目線を前にすると、表現者としてのトゲや毒の部分は無意識のうちに一次小休止となり、背筋がピンと伸びているというのが正直なところだろう。実際、このような子どもに向けたプログラムでは、私たち主催者側にとっても、いわゆるおとなを主な対象にしたアート・フェスティバルを開催する時以上にセンシティブにならないといけないことが山積する。例えば、休憩所やバギー置き場の設置、写真撮影のルールや、フードコーナーのアレルギー表示など…。

それでもなお、ある一定の道徳的判断と安全性の配慮を保ちながらも、その中で一瞬の「野心」をみせてくれたアーティストたちに私は敬意を表したい。それは、「子どもにはちょっと難しいかもしれない」という迷いとのせめぎあい、つまり、「飛べない鳩」や「哲学カフェ」「仏教音楽」といったコンセプチュアルな問いへの挑戦かもしれないし、「プリミティブな織り機」、「書家用の等身大の毛筆」、「彫刻用の石膏と水粘土」、など素材への希求かもしれない。まさに、小さいひとたちを相手に、プロの表現者としてどうふるまうか、これはアーティストにとって実は最も根源的な挑戦のひとつであるだろう。そこに伴走する主催者としては、彼らがその「まれびと」性をどうチューニングしていくのか、これからも一連の問答を注意深く見守っていたいと思う。

特に、今回ご参加いただいた講師の方々には、様々な領域(そこには、演劇やダンスといったいわゆる芸術領域の実演家だけでなく、幼児画研究や武術などのアカデミアあるいはマーシャルアーツも含む)の「プロ」として、それぞれの「技術」を通して、子どもたちの「生」にむきあっていただいた。そこから生まれた、子どもたちの反応、例えば、一心不乱に自分の指のすきまや足の裏に絵の具をぬりたくってみたり、母親の手を振り払って演者の輪に飛び込んでいく衝動は、日頃、現代の寺子屋を実践しようと奔走している私たち應典院のスタッフや、幼児教育に携わる幼稚園の先生方にとって、新たな表現者、そして新たな園児たちの表情と出会うきっかけとなったのではないだろうか。

子ども、アーティストそして、その周辺のおとなたちそれぞれが、色、音、ことば、身体にあふれた「異日常」の中で、お互いの<ズレ>と<共鳴>を確認しあう、そんな2日間となっていればと願う。

最後にあらためて、出演者ならびに記録班、フードコート出店者、ボランティアスタッフ、そしてご参加いただいたみなさまに感謝の意をここに記させていただきたい。ありがとうございました。

「アートが芽生える身体」

門前斐紀(京都大学こころの未来研究センター研究員(上廣こころ学部門))

キッズミートアートを巡ると、アートが身体に芽生える。好奇心をくすぐられ、その場で起こっている出来事に関心をもつや否や、誰でもすぐにお祭りへと仲間入りだ。その開放感や懐の深さは、大蓮寺・應典院という歴史的空間から湧き出している。

世界の新陳代謝

「アート(art)」の語源には、人間が世界への住みつきを善くするために技を編み出し、その技が身体にこなれて冒険的な遊びへとすべり出す流れが辿られる。キッズミートアートではアートの語源そのままに、人々がその場に生じるできたての現代アートを介し、新しいひらめきやインパクトを掴みとる。その意味で、会場は世界の新陳代謝に満ちていた。

たとえば、糸を編み込む〈クラフト〉で、「素材」となる直前の物質の表情に肌身で感じ入るとき、人形作りの〈造形〉で、指先を「足」にして変幻自在の小さな行進をするとき、〈絵画〉で大きな紙に色を滴らせ、思いがけない「地形」を発見する瞬間、〈演劇〉での即興的な巡りあわせにおいて、キャラクターやシナリオを紡ぐとき、そして、〈朗読〉後の対話で自分の意見をつかまえようと言葉を模索するとき……何が飛び出すかわからない可能性が渦巻く。

他者の身体へ寄り添う

アートを身にまとうと、他者との間に通気孔が開くようだ。〈ボディワーク〉では、子どもたちが身体をフル活動してあらゆる事柄になりきり、お互いの表現を心底楽しみあいながら華麗に変身していた。ある瞬間、背中合わせになって動く子どもたちが一つに見えた。身体の動きには「ここまでが自分」という明確な境界がない。ただその一方、お互いのちょっとした機微やわずかな表情が、動きを刻々と決定している。身体の間の通気孔はその場の感度をも高め、そこに居るだけで深呼吸しているような心地よさを感じた。

「他者」と共に飛び立つ

呼吸が深まる体験として〈鳩ワークショップ〉は強力だった。人間にとって完全なる「他者」であるレースバトたちが相手だからだ。子どもたちはハトと友だちになりたくてうずうずしていた。でも、きっと慣れない人間は嫌だろうし、だから攻撃されるかもしれない…子どもたちの中に、「他者」に対する親しみと畏れ、人間らしさが際立っていた。

「お墓の上に移動してハトたちを飛ばします。そのときハトを持ちたい人?」次々に手を挙げる子どもたち。でもいざとなるととても慎重だ。こわいけど触れたい。思いやりと大胆さが混ぜこぜになりながら、大人の手を借りて、子どもたちは「他者」に触れていた。

お墓の中を行列がぞろぞろ進む。無事の帰還を祈るお経の後、息をのむような歓声に見送られ、ハトたちは飛び立った。手元の温もりが消行くまで、多くの視線はいつまでも空を舞っていた。縁として羽を拾ったり、「今頃どの辺りかな」と話したりしながら、それぞれに余韻をかみしめて会場に戻った。

人間世界へ舞い戻る

会場に戻ると、日常の「習い事」を掘り下げるようなプログラムが待っていた。たとえば〈書道〉では、巨大な筆でのパフォーマンスだ。紙がこすれる音と、筆と一体の迫力ある動き。子どもたちも先生と一緒に自分より大きな筆を持ち、一線ごと文字が現れる動線を表していた。〈彫刻〉では、小さな手特有の表現がひねり出されていた。また、〈ピアノコンサート〉では、クラシックの魅力が軽やかな音使いで伝わってきた。やってみたいという一人ひとりの憧れが赴くままに、味わい深い時間が過ぎていた。

〈声明〉は、生活の底に流れる仏教の音に身を浸す機会となった。途中、鐘を鳴らすコツについて秋田光彦さんが、「上へ響かせるように音を出すんだよ」とお話をされた。音を出すこと自体が目的ではなく、見えない彼方へ祈りを運ぶ媒介として音を奉るという……即興の子ども仏教オーケストラでは、子どもたちが初めての「楽器」を神妙な面持ちで奏でていた。

共に居ることの祝祭

両日ともに、お祭りの最後は〈ノムさんのスッポコペー音楽会〉だ。野村誠さんが不思議な道具の山の中に立つ瞬間、会場全体は惹き込まれる。ノムさんの音楽は、奔放な生命のバクハツと、緻密でやさしい雰囲気に満ちている。ドン!という足踏み、ジャンプする身体の着地音一つが笑いを誘う。一番早く反応するのは子どもたちだ。好きなタイミングで自分らしく好きなことを見つける。場と呼応して次々と変化するノムさんのリズムは、子どもたち持ち前のおもしろ発見力を誘い出す。

ノムさんは楽器になりきって音を出す。子どもたちとの音響合戦では、響きが混ざりあい重なりあい、聴いているだけで身体の中から音が湧く。身体がほぐされるようなあんま効果を感じた。全身で踊るように喜ぶ子どもたちの姿は、まさにアートだった。

キッズミートアートは、そこに居合わせた全員の、巡り合わせの祝祭だ。2日間、高揚感に包まれて様々なドラマが生まれ、見守られ、応援されていた。

「キッズ・ミート・アート2015に参加して」

中井敦子(子どもアトリエ講師・イラストレーター/「山あり川ありお家あり」ゲスト)

床いっぱいに広がった和紙。白い川のようにも、長い道のようにも見えるその和紙に、そのすべすべざらざらとした質感に手を伸ばし、からだごとすーっと滑らせたり、ぱしんぱしんと叩いてみたり、転がったり。描く前に自然と“触れてみる”子どもたちの一瞬しんとするほど、その真剣な表情から始まりました。

そして描く、描く、はみ出る、全身でのペインティング!墨と、三原色を基本とした絵具が、混然一体となっていくのに時間はかかりませんでした。ある場所で黙々と塗り続ける人あり、用意していたことばの手がかりを読みながら歩きながら描く人あり、自分の肌に塗ることに夢中になる人あり。

カメラマンさんが”熱量がすごい”とおっしゃっていたけれど、まさしく子どもたちの嬉々として、墨と絵の具にまみれていく、どこまでも走りながら、そして座り込みながら、ただただまみれていくというような姿の痕跡が残る絵巻になりました。自分の線と色とかたちが、いつのまにか、どうしても他の誰かのそれらと混じりあっていったり交差したり関わりあう、その軌跡でもあるように見えました。

このワークショップのタイトルは”山あり川ありお家あり”だったけど、そんな小綺麗そうなも のは残らず(笑)、ただただ子どもたちの熱量のグラフが山あり谷あり海ありと、記録されたような熱い感じの絵巻となったことは、ふしぎなほど爽快なものでもあったような気がします。

一日目の朝。墓地からレース鳩たちを飛ばした瞬間を、わたしは気づきの間で見ていました。空へと飛び立った鳩たちの行方はわたしの位置からはすぐに見えなくなったのに、みなさんの頭の動きがそろって同じ方角を見ながら鳩たちの動きを追って同じように動いているのはよく見えて、「あぁ鳩たちはあっちの方へ飛んでいったんだなぁ」ということが伝わりました。それは動きだけが見える、静かなサイレントの時間でもあって、それぞれの人がそれぞれに立ちながら一緒に同じものを眺めている姿が、なんだかしーんと感動するものでありました。この一種静けさの時間があり、そして混沌とにぎやかな色と墨と声の踊る時間がどちらもあるということ。

そういえばこのキッズ・ミート・アートのすてきなコピーは「いろがうごく、ことばがざらつく、おとがみえる」。わぁ、ほんとにそんな感じだったなぁ。

チラシの表紙の幾つものいろんな色玉たちの、ざわめきながら、ぶつかり合いながらもすーいすいと動いていくような姿が、そのまま、この二日間を遊び楽しんで動いている子どもたちや大人たちの姿に重なりました。

気持ちがいいこと、すっきりするまで何かすること、その間には何かにまみれて、静けさと賑やかさも一緒くたにあるままで動くこと。そういうシンプルなことがわたしには残ったように思います。 子どもたち、見守って下さった親御さんたち、お手伝い下さったスタッフの皆様、このチャンスを下さった應典院の皆様、納谷衣美さんに感謝します。ありがとうございました。

「キッズ・ミート・アート2015に参加して」

佐々木清子(36歳、息子1歳11か月、高槻市より)

私はもともとアート好きなのですが、息子が成長すると共に暴れ騒ぐようになり、美術館などじっくり鑑賞する場所からは足が遠のいています。代わりに、子供向けのワークショップへ一緒に参加することが増えました。しかし、アート系の子供向けワークショップは、対象が小学生以上のものが多く、年齢不問かつ親も一緒に参加できるものは、案外少ないのが現状です。

とうことで今回は、親子で思いっきりアートにミートできることを期待して、以下2つのワークショップに参加しました。どちらもただ楽しめればいいと思っていたのですが、考えさせられる貴重な機会となりました。

「いっしょにうごいてまなぼう!~からだあそびからからだのアートまで~」は、子供と大人に分かれ、別々のワークを行いました。最後は全員輪になって、前の人の背中を撫で下ろしながら、各自の好物を発表し合いました。10代女子の細い指で遠慮がちに背中を撫でられると、何とも心地よく温かい気持ちになり、赤の他人の好物といった、普段ならどうでもいい事でも興味深く聞くことができました。この背中を撫で下ろす行為は、頭に上った血の気を下げるといった効果もあるそうで、今でも息子が大泣きした時などに活用しています。良い土産を頂いた反面、残念だったのは、暴れまわる息子を追う間にほとんどのワークに参加できなかったことです。子供が多いと、講師だけでは制御できないので、数名の保育士がサポートされるとよいのではないかと思います。

「ノムさんのスッポコペー音楽会」は野村誠さんのソロに始まり、最後は全員が演者になっての大合奏。唯一のルールは「おきろー!」のひと声で演奏を止めることです。子供たちの真剣な表情と音のパワーに感動しましたが、人生の課題も浮き彫りになりました。それは全員演奏が始まる前のこと、楽器を触りたくて仕方ない息子を止めるのに必死だった私は、舞台に侵入してしまったのです。舞台はアーティストの領域なので、そこで起きる事はお任せするべきだったと反省しています。今回の事で、これまでも他人の領域を侵してきたことに気が付きました。息子には人権すら与えて無かったのではないかと思う程です。よくよく気を付けねばなりません。

いずれも、子供も大人も一緒に動き、演奏することで、居合わせた人同士の関係性が、平らになっていくような感覚になりました。この平らな関係を、日常生活に取り入れたいところですが、なかなか難しいものです。今回のようなイベントに参加して、平らな気持ちを定期的にチャージし、心を平和に保ちたいものです。貴重な機会を企画された皆様には感謝すると共に、年1回でなくもう少し回数を増やして下さいますよう、お願い申し上げます。

インタビュー(應典院ニューズレター「サリュ」vol.100より抜粋)

野村誠さん(作曲家・ピアニスト/「ノムさんのスッポコペー音楽会」ゲスト)

文責:秋田光軌

音楽の概念を更新しつづける作曲家が、

これまで歩んできた道程を振り返る。

なんと、次なるチャレンジは中国語!?

ライブやワークショップのみならず、NHK「あいのて」出演や日本センチュリー交響楽団コミュニティプログラムディレクターなど、多方面で活躍されている作曲家・野村誠さん。キッズ・ミート・アート2015(以下KMA)ではパドマ幼稚園を会場にして、野村さんを中心に広がる即興音楽の渦に誰もが惹き込まれた。音楽の力で多くの人を揺り動かす、そのエネルギーの源について伺った。

「小学校三年生の時、ピアノの先生にバルトークの音楽を聞かせてもらいました。バルトークは100年前のハンガリーの作曲家で、周縁の地方の民謡を採集し、作曲に応用した人です。自分もこんな音楽がしたいと影響されて、勝手に作曲をはじめていました。高校生になり、音大受験のためにある先生に会いに行ったのですが、『先生に直されたことをそのまま直してたら一流にはなれない』と言われ、だったら独学でやろうと音大には進学しませんでした。」

その後、大学で結成したバンドのCDデビューを経て、1994年に単身イギリスに滞在する。「バブル期のクレイジーな音楽業界を見てうんざりしたんです(笑)。その頃から子どもと音楽がしたいという構想はありましたが、当時の日本でそんなことをやれる環境はなかった。一方、イギリスでは学校での音楽教育が全盛で、それで食べている音楽家がたくさんいたんです。ただ実際行ってみたら、過去にやったものの焼きなおしで、半分死んでいる現場もありました。これをやれば音楽教育として形になるというだけで、誰もそこに喜びや驚きを持っていない。そんな中で、僕も子どもたちに曲を書いたり、本当に面白いと思うことを試みていました。」

帰国後、国内で子どもとのワークショップを本格的に展開しはじめる。「NPO『芸術家と子どもたち』を立ち上げて、最初に授業の場でやらせてもらったのが2000年です。その時はよほど珍しかったのか、120人も見学者が来ました。ここ15年で、日本も以前のイギリスの雰囲気に近づいてきましたね。僕自身は、音楽を通して新しいものが生まれてくる場に立ち会いたいという想いがあります。子どもがどんな音を出すか、これから何が起きるのか分からない。そこに一緒に立ち会うことは、すごく素敵なことだと思っています。」

KMAについては、さらなる可能性を感じるという。「今回やってみて分かったのは、あんなに幼稚園の先生が参加してくれるんだということ。皆さん、楽しみにしてました!と言ってくれるし。事前に先生たちと準備しておけば、子どもたちが先生と一緒に演奏する演目もつくれますし、別の枠でチームごとに楽器をつくることもできる。KMAの他企画はあまり見れなかったですが、声明ワークショップも面白かったですね。ほとんど説明もないのに、参加者が歌っていて(笑)。」

最後に今後挑戦したいことを伺ったところ、意外な答えが返ってきた。「今は中国語を勉強したいと思っています。中国の人を悪く思わせる情報が、日本の色んなところにある気がしていて。アートをやっている人間として、世間のおかしな風向きとは逆に進みたいと思っています。観光に来ている人と会ったら、一言でも話しかけたい。中国語ってとても音楽的じゃないですか。その感性を作曲に取り入れていきたいです。」

「裂開するアート、爆裂する子どもたち、そして狂い咲く大人たち」

弘田陽介(大阪総合保育大学准教授/「いっしょにうごいてあそぼう」ゲスト)

2013年春の、秋田光彦住職との「何かおもしろいことやりましょうよ」という、ふとした会話から始まったキッズ・ミート・アート(以下KMA)。始めるにあたって、「コンセプトをお願いします」と言われて、芸も術もない私は、とりあえず昔とった杵柄の哲学・美学・教育学からいろいろとひねり出してみた。「一般的に幼稚園や保育所でやっているような教育的なアートではなくて、もうちょっと大人向けなんだけど大人も消化出来なくて、子どもならどう見るかな、どう体験するのかなっていうのをやってみたいんですよ。ラテン語のインファンスというのは、『言葉をもたない者』と『幼児』という両義的な言葉で、今回やってみたいのはそういう両義的なアートなんですよ。」というようなことを、應典院の齋藤佳津子さんと小林瑠音さんに話していたような気がする。お二人ともきっと内心、「この哲学の先生はあまり当てにならないな」と思われていたことだろう。私自身もこの時点では何も考えていなかったのだが、2年間続けてみて実にこの辺りの曖昧模糊としてコンセプトのようなものが、曖昧なまま具体化したという印象をもっている。

その2013年の夏、台風が過ぎ去った後に行われたKMAは二日間に亘り、いくつものプログラムが同時進行で、しかもまったく順路が示されない巨大博物館といった面持ちで、アーティストも参加者もいろいろな意味で圧倒されたはずだ。私自身も複数のプログラムを出たり入ったりしながら、これを子どもたちはどう受け取るのだろうといったことを考える余裕もないまま、最終のアーティストトークの時間となった。最後に発起者として紹介されて、マイクが回ってきたが、思わぬことを口走ってしまうことになる。「個人的には、うちの子どもたちのためにこんなアートがあればいいなって思って、始めました。」こんなあらぬことを口走ってしまい少し後悔した。というのも、自分の子どものために本当にそんなプログラムを用意したかというとまったくの嘘であり、実際にこういうイベントは「誰のためにもならないのではないか」という軽い疑念にさえ囚われていた。その晩は、いろいろな方と話をしながらも、このような疑念を胸に抱えて痛飲した。

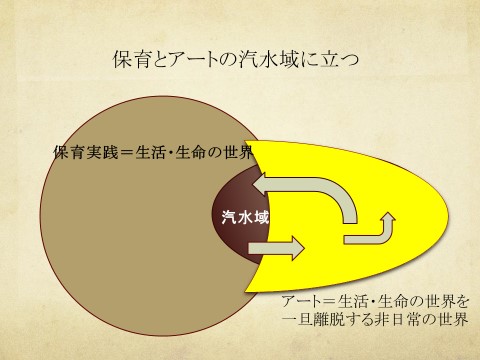

そして、2014年には7月と11月に2つの単発イベントをKMAとして行った。三好季美子さんとBOMさんによる服飾・アクセサリー製作ワークショップは、子どもたち、特に4,5歳から小学校低学年くらいの女子の心を掴んだようで二回とも、参加者には喜んでもらえたと思う。その後、2013から2014の開催を踏まえて、2015年5月、名古屋での日本保育学会の自主シンポジウム企画「アートと子どもの出会いとすれ違い―保育におけるアートと保育の外におけるアート―」において、このKMAについて発表を行った。実際にこのイベントの概要については小林さん、そしてイベントを支える應典院については齋藤さんが発表した。私の発表内容は以下のスライド(図1)に集約されるが、生命を賛美し生活を高める幼稚園教育・保育と、そのような生の世界から一旦離脱するアートの交じり合いこそが、KMAの核心であるというような話をしていた。

図1 日本保育学会発表資料

話をしながら、私の心の中の裂け目から何やらもぞもぞ囁く声が聞こえてくる。「お前、本当は、子どもとアートなんて憎んでいるだろ?」この囁き声は、保育現場でアート実践を行なっておられるフロアーの参加者と質疑応答する中でどんどん大きくなってくる。「そういえばお前は、小さい時、絵画教室に通っていたよな。あれはどうだったんだ?」というところで、幼児期からの私とアートなるもののつながりを思い出したような気がした。幼稚園に通っていた頃、夕方近くの絵画教室に行っていた。どんな絵を描いていたのかは覚えていないが、主宰の先生が「親知らずが痛くて・・・」なんて話を近所のおばさんと立ち話をしていたのが記憶に残っている。結構、その絵画教室は役に立ったようで、小学校時は授業で絵を描けば展覧会に出展、そして展覧会で入賞といったことが何度もあった。ある時は私が作っていた作品に母親が最後に一ひねりを加えた。私は不本意だったが、仕方なくそれを学校に持っていった。すると普段褒めない先生までもその最後の一ひねりを賞賛した。「とりあえず褒められているからいいか。」またこんなこともあった。小学校6年生の秋の大阪・中之島での写生大会で、皆が好んで描くレンガ造りの中央公会堂をわざと外して、モノトーンの府立図書館を選んで描いたところ、初めてクラスの出展権を他の如才ない優等生に奪われたことも、この時思い出した。「あぁーやっぱり中央公会堂描いとけばよかったか」と思うと同時に、人々の趣味に左右されるアートなるものの本質を知った気がする。

教育の場はいろんな記憶を子どもに刻み込む。よい記憶もあれば悪い記憶もある。いや、心の傷と呼ばれる悪い記憶こそフローせず、刻み込まれる。KMAという場もまた同じではないか。そんなことを2013年の夏からずっと心の内では考えていたのかもしれない。2015年には、さらに規模を大きくして、KMAが行なわれた。2013年にも増して複雑度は上がり、参加者の期待度も上がっていたように思われる。その場で意味はわからずとも、アートは子どもたちに容赦なく傷をつけていく。その傷口からアートは生まれる。しかし、子どもたちはタフだ。傷も傷とは思っていない。それはまだ十分に言葉をもたないインファンスならではの特権だろう。でも、言葉を持ちえた時、その記憶はふっと蘇るだろう。その記憶は、子どもたちの心の中で爆裂すればよいのだと思う。アーティストとは、そんな記憶が心の中で狂い咲き、身体で表現の術を得た大人たちのことを指すのだろう。社会のコンプライアンスも、全てを成果で測定する流行の教育経済学も関係ない。子どもにとっては「底の見えない底なし沼」、大人にとっては「底が丸見えだが足をつけると抜けられない底なし沼」。キッズ・ミート・アート2015を経て、少しは私もタフになったのだろうか

「まちとお寺と幼稚園」

齋藤佳津子(浄土宗應典院主事)

この「まちとお寺と幼稚園」というタイトルは2013年に発行された大蓮寺の境内にあるパドマ幼稚園を中心にしたアニュアル・レポートのタイトルであるが、今回のキッズ・ミート・アートでは、このレポートのタイトル通り、下寺町のお寺と幼稚園に、子どもたちを中心に多様な方たちが「アート」に出会う一日となり、「まち」という概念を多様に捉える機会ともなった。「まち」と聞くと、多くのNPOの関係者やスタッフは「まちづくり」と繋げてしまうが、通常概念の「まちづくり」は、内外からの知恵や人的資源や文化を注入して、新しい住みやすい形へと変換していく活動全般と捉えているといわれている。2013年度から始めているキッズ・ミート・アートも、実は壮大な「まちづくり」と捉えることも可能ではないかと感じている。

当日は参加者、参加アーティスト、ボランティア、六地蔵前食堂のみなさん、スタッフ、総勢で延べ500人あまりの方々が、集まられた夏休み最後の土日となった、下寺町の一角。そのまちの主役はもちろん子ども、であったが、その子どもの傍らにあるものは「分からないもの・分からないこと・分からないひと」だらけであった。また、プログラムの特異性や應典院が主催であるという意味もあり、通常の子ども向きのプログラムでは、あまり見かけない単身の若者や、高齢のご夫婦などの多世代の姿も見られ、日常にまちで見られる「子どものためのプログラム」とは一線を画した二日間になった。

「アート」の言葉の概念は広いし難しい。様々な定義や意見があるが、我々が捉える「アート」は、別稿で弘田先生が定義を試みているように、「生活・生命の世界より一旦離脱する非日常の世界」である。日常の保育や子どもの社会や遊びの世界から「離脱」する空間として場を創る中で、私たちは普段、子ども達へ教育を授ける立場にいる人たち(幼稚園の先生や子どものプログラムを生業とする人)はサポーター役へ、普段、子ども達とあまり接点のない人たちを敢えてゲスト講師としてお招きした。

古代や中世の頃から、私たちの民族は祝祭が行われる「ハレ」の日には、「稀に来訪する人」があり、祭祀の儀式や行事が行われてきた。今回のキッズ・ミート・アートでは、初めて出会った異界から来たような「おじさん」や「おばさん」、「おにいさん」、「おねえさん」に不思議な答えに窮することを言われ、その不思議さに目を丸くしたり、触ったこともない伝書鳩を空に放してみて、その空を行く軌道を眺めたり、見たこともないような大きな紙や長い紙に、足や手を墨に付けて紙の上を歩き、壮大な絵巻物が生まれたり、、、子ども達が「稀に来訪するおとな」たちとの出会いの場が生起されていったが、この「稀に来訪する人」のことを民俗学者の折口信夫は、さまざまな地方に伝わる祭りや伝説などに共通して現れる「村の外からやってくる異界からの来訪者」を神のように歓待する風習を、「マレビト信仰」と定義した。「異界」とは、自分たちの世界とは違う論理で構成されている世界であり、こちらの常識は良い意味でも悪い意味でも通じない。そのような「異界」があちこちに存在した二日間であったとも言える。

2013年の初年度のキッズ・ミート・アートは大蓮寺境内で発祥したパドマ幼稚園の子ども達が8割近い参加を占めていたが、2015年度の同企画は地域からの参加者が半分以上となった。また、近隣地域だけでなく、兵庫県や京都府など、広い地域へとの拡がりが見られた。下寺町の一つのお寺と幼稚園からわき出るエネルギーやカオス感が、遠心力の作用で、近くのまちから遠くのまちへと広がる時間であった。「まち」は日常に存在する生活や学習や、はたまた労働の場であるが、我々が提示した「まちづくり」の手法は、「マレビト」らにより、日常から一旦離脱することで生まれる空間に足を踏み入れることで、自分の日常生活の価値や意図があぶり出されるような装置になっているのではないかと。そんな視点で眺めていた二日間でもあった。

「キッズ・ミート・アートに寄せて」

秋田光軌(浄土宗應典院主幹・應典院寺町倶楽部事務局長 )

子どもたちは、幼く、傷つきやすい。世界に対して驚き、問いを発し、何かに懸命に触れようとして、その存在に大小さまざまな裂傷がつけられる。時には痛みや戸惑いを伴いながら、そこに刻まれた亀裂から、生命はあるかたちをもって漏れ出していく。傷の深浅や種類や位置に応じて、人は自身の生を表に現す素地を身につけるのだろう。

表現することは、おそらく「私は~できる」という可能態ではなく、「私には~しかできない」という被ったものへの気づきからもたらされる。それは消極的な諦念とはちがう、自由と必然を含む積極的な行為である。固有の表現があらためて世界に関わる過程で、裂傷の一部は癒え、一方でまた新たに傷つけられ、私たちの生のかたちは複雑に変容しつづける。

大人たちは、相変わらず傷つきやすく、それゆえ頑なであることを強いられる。正しい発言や振る舞いが要求されるこの社会で、子どもたちが健やかに生き抜けるようにと、子どもらしい未熟さを抹消して、立派な社会の構成員に導いていく。ブッダの非人間的なおしえがそうであるように、世界に対する驚きや問いかけもまた、一切の社会的有用性を持っていないから。大人たちは、「何の役にも立たないことを尋ねるんじゃない」と子どもたちに嘯き、あるいは自らの奥底で反響する「声にならない声」に耳をふさぎ、世界と親しんだ原初の時を忘れていく。

しかし、「子どもは、大人によって産みおとされ、庇護される存在なのだ」と、軽はずみに思いこんではならない。全ての大人は、かつて子どもによって産みおとされ、子どもによって庇護されたのである。大人こそ、まぎれもない「キッズ」の一員なのだ。

多種多様な媒体を通して、この私の生を――そして生に接している死をも――吟味し、世界に実現する技術。それがアートである。思想や行為様式、仏教美術などにおいて、独特の展開を遂げた日本仏教そのものを、日本人が長年にわたり培ってきたアートの成果として捉えることも、あながち間違いではないだろう。もちろん、アートは伝統の単なる反復運動ではない。能動と受動の緊密な結合を知っている、そのような体勢からのみ、美しい技芸は繰り出される。

ご本尊が見守る宗教空間で、私たちは世界に対して驚き、問いかけ、触れることができただろうか。ゲストが創造する状況と出会い、率先して傷つくことができただろうか。限りないいのちと光のはたらきを示す仏にとって、「子ども/大人」のあいだを断つ線分など、あるはずもないのである。